La confusion des opinions

Nos démocraties en danger

« Les Américains ont perdu tout sens de la réalité ». C’est le constat sans appel du politologue et professeur à Harvard Thomas E. Patterson, dans son livre au titre tout à fait interpelant How America Lost its Mind (Comment l’Amérique a perdu la tête). « La dégradation de la pensée, de l'information et du bon sens érode les institutions et les traditions gouvernementales qu'il a fallu plus de deux siècles et dix générations d'Américains pour mettre en place. » observe-t-il. Cette situation n’est malheureusement pas l’apanage des Etats-Unis, mais est bien perceptible dans toutes nos sociétés. Notre rapport à la vérité et à la raison se trouve profondément bouleversé, et ceci constitue certainement le plus grand coup porté à nos démocraties. Sera-t-il létal ?

À chacun sa vérité

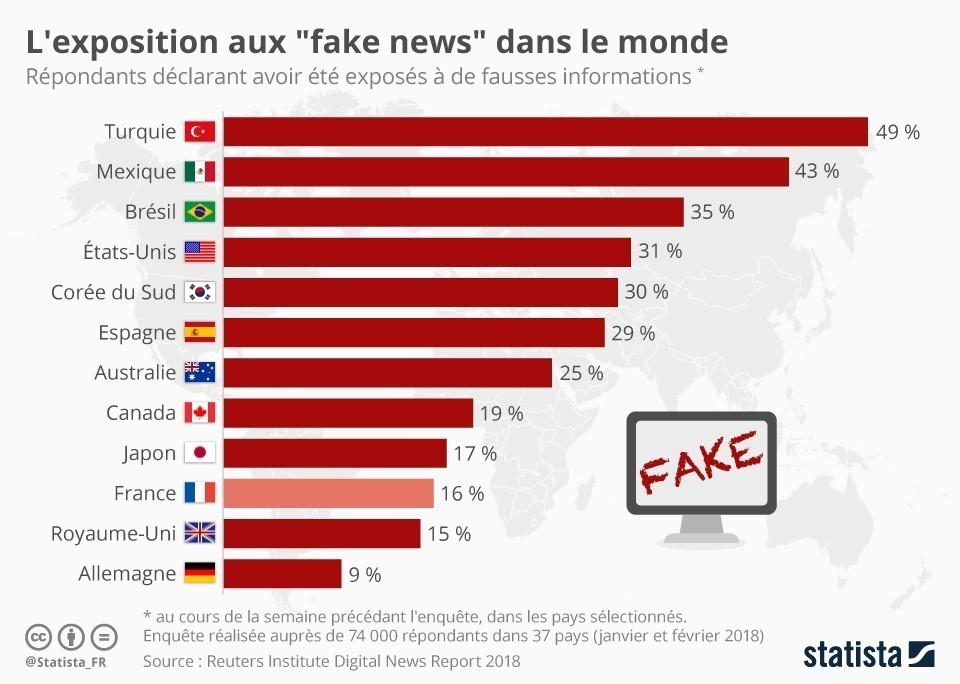

Les fake news affluent de toutes parts. À l'ère des médias sociaux numériques, la désinformation se propage à toute vitesse, rendant de plus en plus difficile la distinction entre vérité et mensonge. Les recherches mettent en évidence que, pour une partie substantielle de la population, les « fausses informations » sont souvent difficiles à identifier et à distinguer des faits. Ainsi, 15 % des Américains pensent que les vaccins pour les enfants sont facteurs d’autisme, 30 % croient que Barack Obama est né hors des Etats-Unis ou encore que le réchauffement climatique est une supercherie.

Les réseaux sociaux sont un terreau fertile pour les théories du complot. Une enquête menée par Conspiracy Watch et la Fondation Jean Jaurès en France montre que seules 21 % des personnes interrogées rejettent catégoriquement toutes les théories du complot soumises à l'échantillon. On note par exemple qu'après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher à Paris, près d'un Français sur cinq (19 %) estime que « des zones d'ombre subsistent » et que « ce n'est pas vraiment certain que ces attentats aient été planifiés et réalisés uniquement par des terroristes islamistes ». Ce chiffre grimpe à 27 % parmi les moins de 35 ans, atteignant même 30 % chez les 18-24 ans.

L’évolution du paysage médiatique y est pour beaucoup. Dans la recherche de survie et de pertinence, les médias ont adopté des modèles économiques fortement basés sur les métriques de trafic Web. Le passage du papier au numérique a introduit une approche axée sur les données, où le succès est souvent mesuré par le nombre de clics, de « j'aime », de partages et d'engagement des utilisateurs. Cela signifie que les articles ou les histoires générant potentiellement plus de clics sont priorisés pour la publication. Les algorithmes régissant les plateformes médiatiques en ligne ont ainsi tendance à favoriser le contenu qui suscite de fortes émotions, notamment la négativité, mettant l'accent sur le conflit, la controverse ou la peur. Cette production de contenu négatif ou sensationnaliste est devenue omniprésente dans le paysage médiatique. Ainsi, une étude portant sur les discours de campagne des candidats à la Maison Blanche montre que les médias ne couvrent globalement pas les programmes proposés qui représentent pourtant la majorité des prises de parole des candidats, mais choisissent de se concentrer sur les moments au cours desquels les politiques se vilipendent. Une véritable course à l'attention s’est instaurée parmi les médias, chacun cherchant à surpasser les autres en produisant du contenu provocateur qui suscite des réponses émotionnelles intenses, et malheureusement, au grand dam du processus démocratique.

Autre canal de désinformation, les influenceurs. Ils se substituent désormais en partie aux médias pour une frange de la population qui s’informe auprès de ces relais d’opinion. Les publications les plus percutantes ayant tendance à être les plus visibles, ils sont incités à exagérer, dramatiser et simplifier leurs opinions, au détriment de la nuance et de la vérité. On recense parmi eux de nombreux complotistes, fait préoccupant car la relation entre les influenceurs et leur public peut créer un sentiment de loyauté et de confiance inébranlable, où ces faiseurs d’opinion sont écoutés sans réflexion critique.

Certains politiques populistes tirent avantage de cette désinformation permanente, de cette déconnexion avec tout principe de réalité et de nuance. Une distanciation avec la rationalité que Patterson pointe du doigt : « La dérive des Américains vers la fiction a dévoyé notre politique au profit d'hommes politiques qui exploitent notre penchant pour les vœux pieux ». Aussi, trouve-t-il en Donald Trump un des exemples parlants de cette tendance : « Trump est l'expert en tout. "J'ai un instinct, a-t-il dit. Et mon instinct me dit parfois plus de choses que le cerveau de n'importe qui d'autre ne pourra jamais me dire" ». À chacun sa vérité. Exit la raison donc.

Tribus idéologiques

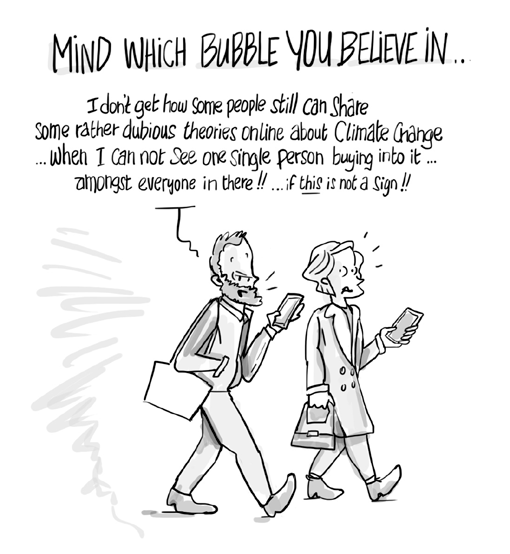

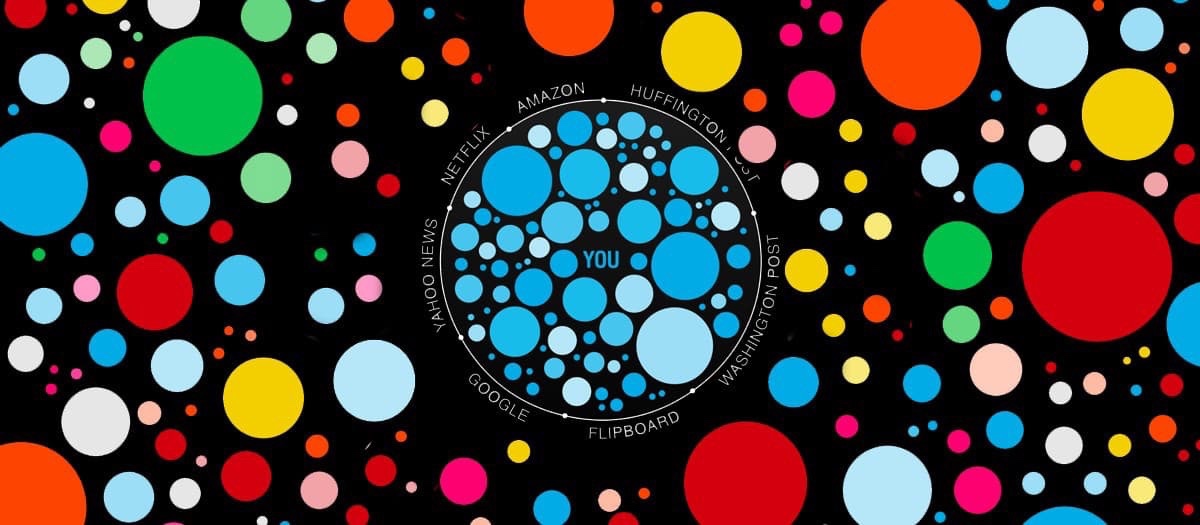

La prévalence des filter bubbles, « bulles » en ligne, encouragées par des algorithmes, conduit de nombreuses personnes à être principalement entourées d’individus et de médias partageant et renforçant leurs propres opinions. Curieusement, la plupart d’entre nous pense échapper à cette réalité. Selon un sondage Ipsos mené dans 27 pays, si deux tiers des personnes interrogées pensent que les gens vivent dans leur bulle internet, seulement un tiers admet évoluer au sein d’une telle bulle. Ce phénomène de vases clos numériques est le renversement de la proposition de Saint Thomas qui ne croit que ce qu’il voit. Désormais, nous sommes abreuvés de nouvelles allant dans le sens de ce que nous pensons déjà, ne sommes que peu exposés aux idées différentes ou nouvelles : nous ne voyons que ce que nous croyons.

Ceci - ajouté au biais de confirmation qui nous incite à ignorer toute information ne venant pas corroborer notre opinion - renforce nos croyances et les radicalisent. Logiquement, on observe un recul des idées modérées et une exacerbation des antagonismes. Ainsi, Patterson relève dans son ouvrage un creusement de l’écart d’opinions sur différentes thématiques : « Au cours des dernières décennies, l'écart entre les républicains et les démocrates sur la question de la légalisation de l'avortement a été multiplié par cinq. Sur la question du changement climatique d'origine humaine, l'écart est aujourd'hui neuf fois plus important. En ce qui concerne l'interdiction des armes d'assaut, l'écart a triplé. » Cette polarisation porte sur l’ensemble des sujets sociétaux et est propice à un climat de violence politique. Patterson constate ainsi que, par rapport à 1980, deux fois plus de partisans ont aujourd'hui une opinion très négative du parti opposé. Pire, un nombre croissant d'Américains détestent le parti adverse plus qu'ils n'aiment leur propre parti. Le constat est similaire de l’autre côté de l’Atlantique. Partout dans le monde, les graines d’une opposition violente sont semées.

2/3 des personnes pensent que les gens vivent dans leur bulle internet, mais seulement 1/3 admet en faire partie (IPSOS).

Une défiance généralisée qui ébranle nos démocraties

Notre société vit une crise majeure de la confiance. Le scepticisme est généralisé : les institutions, les politiques, les médias... aucune parole qui ne soit désormais remise en cause, aucun acteur dont on ne soupçonne pas la malice. La science, traditionnellement vue comme gage de vérité, est également contestée. Selon l’enquête Ipsos pour The New York Dialogues, 50 % de la population française estime qu'un scientifique spécialisé démontrant un fait ne garantit pas sa validité. De plus, 40 % affirment qu'ils accordent plus de confiance à l'expérience personnelle qu'aux explications des scientifiques. La confiance se délite de toutes parts et le système démocratique lui-même est mis en doute. Toujours selon cette même enquête, avant les dernières élections de mi-mandat, plus de 60 % des Américains craignaient que leurs concitoyens basent leurs votes sur de « fausses informations ». Pire, les résultats des urnes sont directement remis en cause, quitte à ce que la démocratie vole en éclats, comme l’a illustré la prise d’assaut du Capitole le 6 janvier 2021.

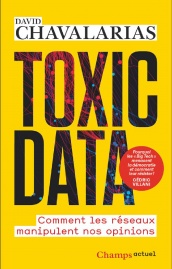

Ce mouvement de défiance, s’il a des causes organiques, est également alimenté par des facteurs externes. C’est ce que les travaux de David Chavalarias, directeur de recherche à l’Institut des Systèmes Complexes montrent à travers l’étude des échanges de messages sur les réseaux sociaux. Ainsi, l’observation de certains comptes émetteurs clefs met en évidence qu’ils sont très actifs sur les multiples sujets qui divisent et fragilisent la société : ils s’expriment sur le Covid et les dangers de la politique de vaccination, puis contestent le réchauffement climatique, ou encore relaient la propagande du Kremlin... Ceci a éveillé l’intérêt des équipes de David Chavalarias qui voient ces activités comme « particulièrement troublantes ». En effet, ces techniques sur la toile s’apparentent remarquablement à des opérations d’ingérence étrangère de type subversion. Le climat est le sujet parfait pour cela, explique le chercheur. « La question du changement climatique est un terrain où les gouvernements sont exhortés par une partie de la population à prendre des mesures fortes, impliquant des changements importants dans les modes de vie de tous les citoyens. Beaucoup d’entre eux n’accepteront ces mesures que si le jeu en vaut la chandelle. Insinuer le doute et désinformer sur la réalité du changement climatique dans certaines communautés, tout en exacerbant la conscience de l’urgence climatique dans d’autres, est donc une manière très efficace pour déstabiliser les gouvernements en les plaçant au centre d’injonctions contradictoires de la part de leurs citoyens. Quelle que soit la politique adoptée, c’est la révolte sociale assurée. » Saper l’action climatique et les fondements de la démocratie en attisant la confusion des opinions, même combat donc. Il est donc vital de repenser la gouvernance de ces plateformes numériques.

La conversation a cessé

Notre ère est prétendument celle de l’hypercommunication, mais paradoxalement, les individus ne s’y parlent plus vraiment. La communication, soit se fait au sein de bulles d’opinion, soit cède la place à des attaques violentes, mais rares se font les occasions d’un échange constructif où des points de vue différents peuvent être amenés à se comprendre, voire à converger sur certains points. La cause ? Il n’y a plus de terrain d’entente rationnel pouvant départager les prises de position. Le règne de la subjectivité s’est substitué à la recherche d’une vérité rationnelle. Mais aussi, la nuance a disparu. Avec la polarisation des opinions, il n’est pas de bon goût de nuancer son propos et de prendre en compte des arguments du « camp adverse ». Il faut épouser l’ensemble du pack de « prêt-à-penser », sinon vous n’êtes pas reconnu par votre tribu. Le combat a succédé au débat. C’est camp contre camp, bloc contre bloc. Un affrontement binaire à l’image des like et dislike des réseaux sociaux. Cette polarisation extrême a un parfum de pré-guerre civile redoutable. C’est ce que dénonce Jean Birnbaum dans son ouvrage Le courage de la nuance. « La polarisation idéologique annule d’emblée la possibilité même d’une position nuancée ». Il dénonce le climat idéologique délétère actuel et cite Albert Camus : « Nous étouffons parmi des gens qui pensent avoir absolument raison ». « L’air, dit Jean Birnbaum, est aujourd’hui irrespirable ».

Avec l’avènement d’internet venait la promesse de la démocratisation du savoir et de la fin de l’ignorance. Il est surtout désormais un espace où se côtoient le plus exact et l’infondé, le haut-lieu de la production de contre-vérité. Il est l’outil qui précipite l’humain vers ses vieux travers. Son appétence pour la fiction a toujours existé, même si elle se vit aujourd’hui en mode accéléré et exacerbé. Comme le rappelle Yuval Noah Harari dans son livre 21 leçons pour le 21ème siècle, « L'homosapiens est une espèce de post-vérité, dont le pouvoir dépend de la création et de la croyance en des fictions .../... L'homo sapiens est un animal qui aime raconter des histoires. ». Sachant cela, il en appelle à la responsabilité de chacun : « Nous devrions nous efforcer encore plus de distinguer la réalité de la fiction. L'une des plus grandes fictions est de nier la complexité du monde et de penser en termes absolus de pureté immaculée contre le mal satanique. .../... Il est de notre responsabilité à tous de consacrer du temps et des efforts à la découverte de nos préjugés et à la vérification de nos sources d'information ».

L’ignorance et le doute généralisés qui traversent notre société ne sont pas une fatalité mais la résultante d’une production culturelle active. Il est vital d’en prendre conscience et de lutter à titres personnel et citoyen contre cette lame de fond. Une discipline relativement nouvelle peut nous y aider : l’agnotologie, qui se consacre à l’étude des mécanismes de l’ignorance aux ressorts sociologiques, scientifiques et philosophiques. Elle tente d’élucider ces questions essentielles afin de retrouver une posture active face aux informations que nous recevons : qu’est-ce que nous ne savons pas ? Pourquoi n’avons-nous pas accès à ces connaissances ? Restons attentifs à ce qu’elle nous enseigne.