Les yeux rivés sur l'engagement social de la marque employeur

Ce qui est vrai dans l’acte d’achat, l’est aussi pour l’engagement dans le travail. Consommateurs ou collaborateurs, même combat ! On n’attire plus les talents uniquement avec un salaire attractif, il faut s’engager ! Une récente étude Havas Meaningful Brands souligne que pour deux tiers des interrogés, il est important que l’employeur ait une « plus grande finalité » et que l’emploi, porteur de sens, ait un impact sociétal significatif. Tout particulièrement, les contributions sociales d’une entreprise et leurs déclinaisons internes et externes sont passées au crible en permanence.

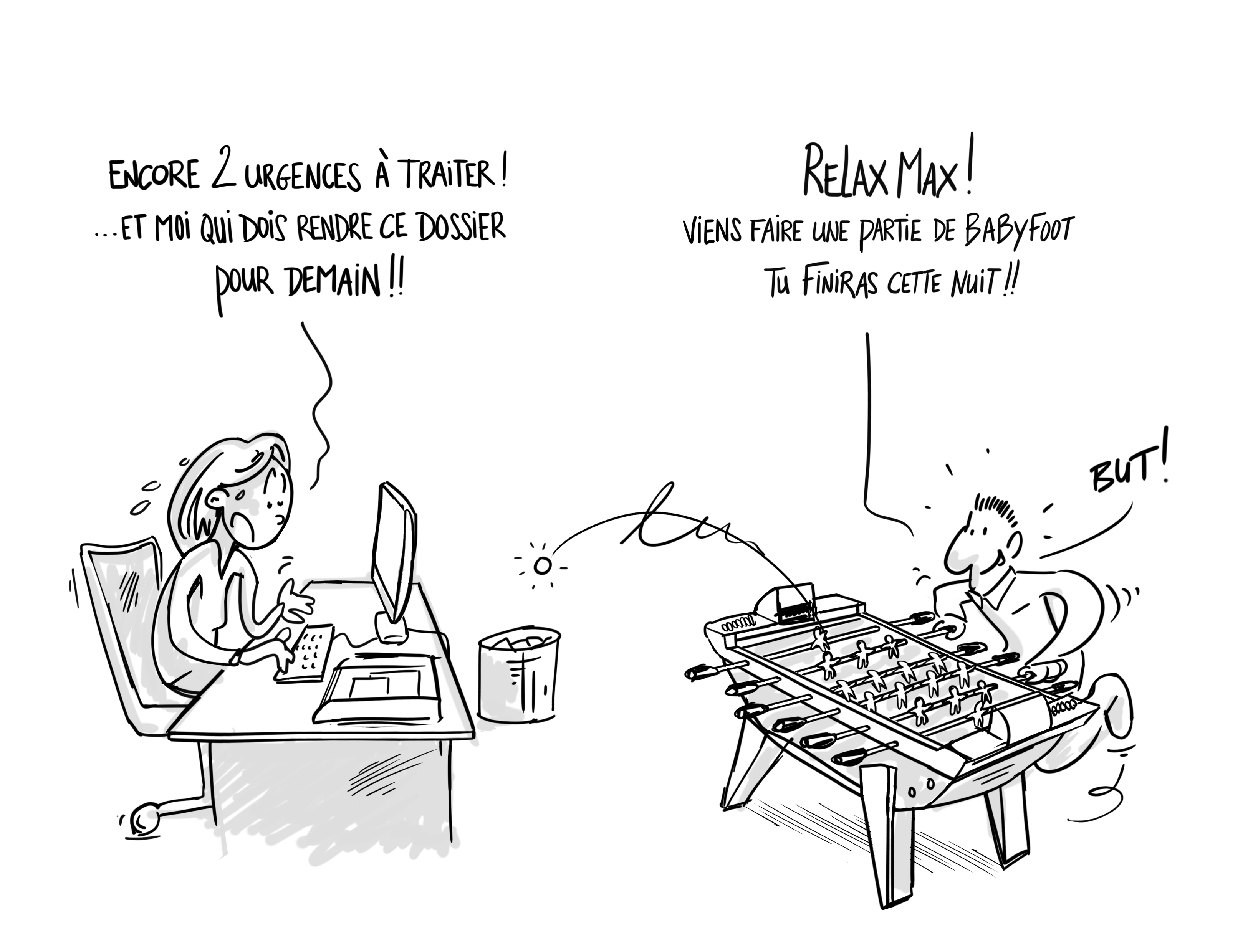

Entreprises, prenez garde au happy washing !

Installer un baby-foot, accrocher des post-it sur les murs ou nommer un Chief Happiness Officer, ne suffisent pas à créer des conditions de travail satisfaisantes pour amener le collectif à se dépasser. Sans engagement de fond, cela reste du happy-washing, une manière de « s’acheter une conscience d’humanité » sans faire évoluer ses pratiques profondes. Autrement dit, proposer à ses collaborateurs des plaisirs éphémères au lieu d’amorcer une (r)évolution de sa culture managériale, c’est cacher les fonctions RH derrière des émotions positives temporaires.

Prenez garde à la mode actuelle qui défend un positionnement très narcissique du bonheur qui ne dépendrait quasiment que de l’individu et de ses perceptions, et nullement des fondamentaux de son environnement collectif. Penser qu’être heureux est un choix personnel pose le risque certain d’une injonction de bonheur sur tous. En effet, s’il ne tient qu’à soi d’être heureux et que ce n’est pas le cas, le non-bonheur devient un échec personnel dans la sphère privée comme professionnelle. Pour prouver sa joie quotidienne au monde, rien de mieux que des posts sur les réseaux sociaux, vitrines dégoulinantes de sauce « happy », pourtant très éloignée des éléments de motivation intrinsèque, piliers de l’épanouissement professionnel.

Pire encore, ne pas être heureux au travail alors même qu’une personne est embauchée à temps plein pour y veiller (c’est la ligne directrice des Chief Happiness Officer, feel good manager, etc.) devient donc un problème de positionnement et d’incapacité personnelle à vivre le bonheur. Adieu revendications ! Si le salarié n’est pas heureux, il ne tient qu’à lui de changer son regard sur ses tâches, son manager ou son entreprise. Il ne sert plus à rien d’aspirer à une hausse de salaire, des pauses déconnectées ou une charge de travail adaptée aux ressources temps et compétences d’une équipe...

Regardons la réalité en face, l’épanouissement professionnel n’est possible qu’en proposant un métier intéressant que l’on peut exercer dans de bonnes conditions. Croire qu’ajouter quelque chose d’extérieur au travail permettrait de jeter du bonheur aux employés pour cacher les besoins inhérents aux enjeux d’un poste, c’est inverser le rapport cause/conséquence d’une manière très inconséquente... mais au fond si pratique. Par exemple, imposer à un collaborateur de consacrer du temps à des activités « pour son bonheur », pour lui faire « avaler » en souriant les heures sup inévitables dues à sa charge de travail trop importante, relève plus du paradoxe cynique que de l’incarnation d’un employeur responsable.

Inculquer cette philosophie du bonheur à une culture d’entreprise, c’est le piège de peut-être saper toute envie de changements profonds, de progressions voire de revendications mais aussi... d’engagement, cette quête ultime de tout employeur.

La marque employeur : plus que des paroles, plus que des symboles, des faits !

Les mots ne suffisent pas. Des faits et une vision globale sont désormais requis. Et les positions paradoxales se payent chères. Lorsqu’Audi en 2017 saisit l’opportunité de la finale du Super Bowl pour s’exposer comme défenseur de l’égalité femme/homme sur les questions salariales et d’évolutions professionnelles, alors qu’aucun siège de son comité de direction n’est à l’époque occupé par une femme, c’est le tollé !

Notamment sur YouTube, où la vidéo publicitaire reçoit rapidement 35 000 pouces baissés et de nombreux commentaires dénonçant les incohérences entre la cause louable et la décevante réalité. Pour attirer les talents d’aujourd’hui, une organisation doit soigner sa marque employeur en visant deux objectifs fondamentaux : poursuivre une finalité assumée et proposer une qualité de conditions de travail. Il s’agit alors pour les entreprises de repenser le sens même de l’action au service d’une vision, autour d’enjeux et de valeurs, et non plus basée sur des pouvoirs individuels. Vendre la bienveillance comme norme de management sans engager une réelle politique de travail en réseau n’est plus accepté. Les relations sociales prennent une importance croissante, tout comme les logiques de contribution, d’échange et de quête de sens au travail. Ces préoccupations s’illustrent notamment avec des organigrammes moins hiérarchiques, des réseaux moins figés et avec le développement des politiques de responsabilité sociétale des entreprises. Il est de plus en plus question de leadership sain ou éthique, en remplaçant la direction des tâches par le fait de créer les conditions optimales de leur réalisation. Les modèles d’organisation doivent ainsi être repensés en profondeur et incarnés à tous les niveaux pour répondre à la fois aux mutations du monde du travail et aux aspirations des nouvelles générations. Nous sommes donc loin du vernis happy qui recouvre certaines communications institutionnelles, et que nombreux sont désormais très tentés de gratter.

Quand l’addition des opinions fait office de vérité

Dans les faits, la marque employeur échappe complètement à la communication contrôlée d’une organisation. L’ère de la communication descendante fait désormais place à celle de l’information latérale. Les jeunes générations essaiment leur fonctionnement communautaire, et plus rien ne se soustrait à l’évaluation populaire, aux verdicts des consommateurs ou des pairs. Avant d’envoyer un CV ou de souscrire à un service, on s’informe sur les conditions de travail des salariés, les valeurs prônées et la qualité des produits. Les labels de bien-être au travail, les reviews employeurs et autres « happy index », fleurissent de toutes parts et deviennent les feux verts ou rouges des candidats ou clients potentiels. La seule apparente garantie de ces sites : ce sont de « vrais » salariés qui partagent leurs opinions. Le site d’annonces d’emploi bien connu Glassdoor, par exemple, permet aux salariés actuels et anciens de noter les entreprises et d’y poster leurs commentaires. Son nom-même est tout à fait révélateur de cette quête d’hyper-transparence. Si de nombreux avis positifs de l'entreprise pourront faire office de faisceau d'indices et contribuer à la bonne réputation d'un employeur, il faut aussi retenir que la communication entre pairs laisse peu de place pour les faits objectifs qui ont désormais parfois moins d’influence pour modeler l’opinion que les appels à l’émotion et les avis personnels. La réputation d’une entreprise sort alors du champ strict de la rationalité.

Dans le monde digital, le pouvoir dévastateur de la rumeur est démultiplié par la puissance virale du web : les fake news ou infox, informations mensongères ou délibérément biaisées, peuvent nuire d’un clic à la réputation des organisations. En général, une fake news circule six fois plus vite qu’une information vérifiée et fait appel aux émotions des lecteurs et non pas à leur raison ou à leur rationalité. La multiplication des fake news et leur normalisation constituent la porte d’entrée vers l’ère de la post-vérité où l’on accepte collectivement l’existence de vérités « alternatives » pour lesquelles le réel et les faits ne comptent plus comme références, voire sont devenus caduques. La particularité de la post-vérité selon la philosophe Myriam Revault d’Allonnes, c’est l’apparition de « vérités de fait » dont la définition se situe entre les opinions et les vérités rationnelles.

Let’s Walk...

À défaut de pouvoir contrôler la communication, les organisations peuvent travailler leur cohérence et leurs exemplarités sociale et environnementale. Le combo gagnant de la marque employeur c’est l’engagement et l’humilité. « Sex doesn’t sell anymore, activism do ». Postée il y a 3 ans par Alex Holder du Guardian, cette phrase résume l’enjeu marketing qui a donné lieu au valeur washing (green, social, happy, etc.). Attention alors, à ne pas céder à la tentation et prôner des demi-valeurs quand l’hypertransparence et le fact checking deviennent la norme de toutes communications officielles. La dissonance est palpable lorsque la stratégie d’engagement sociétal n’est pas au rendez-vous. La réflexion sur la raison d’être et l’engagement de l’entreprise doit primer et une communication sincère en découler naturellement. Car le message est second, venant en aval d’une politique d’entreprise, il n’est que la résultante et l’expression de sa stratégie.

Plus que « Walk the Talk », il s’agit, avant toute chose, d’avancer. Let’s walk, not talk so much actually...

À lire aussi dans le dossier « Du washing à la douche froide » :