Les aînés discriminés

L’âgisme, est qualifié par l’OMS, d’enjeu mondial. Selon un rapport des Nations Unies, une personne sur deux aurait des attitudes âgistes. Ces stéréotypes, préjugés et discriminations s’exercent tout particulièrement vis-à-vis des seniors dans la sphère professionnelle, limitant leurs opportunités d’emploi et d’évolution. Ces perceptions biaisées nuisent à l’environnement de travail pour toutes les générations, y compris au Luxembourg.

L'âgisme regroupe toutes les formes de discrimination, de ségrégation, de stigmatisation ou de mépris fondées sur l’âge et notamment une généralisation abusive et exagérée des effets du vieillissement.

Les seniors dans le monde professionnel : où se situe le Luxembourg ?

L’âgisme est une réalité plurielle, dont les manifestations au travail varient selon les contextes, les secteurs d’activité et les cultures. Un premier indicateur de l’insertion des seniors dans le monde professionnel est leur accès à l’emploi, et ce, alors que les personnes âgées de 50 ans et plus constituent une part croissante de la population. En Europe, les écarts sont flagrants.

Selon Dares, en Suède, 77 % des 55-64 ans sont encore actifs professionnellement, contre 44 % en Roumanie, la moyenne européenne se situant à 62 %.

D'après STATISTA, Luxembourg affiche un taux d’emploi des personnes de plus de 55 ans nettement inférieur, de seulement 46,6 %. Le Grand-Duché compte parmi les quatre pays où ce taux est inférieur à 50 %, aux côtés de la Grèce, de la Croatie et de Roumanie. Malgré ces chiffres, il est à noter que la tendance est tout de même à la hausse, car en 2011 le taux d’emploi de seniors était de 36 %.

Ces statistiques nationales révèlent d’importantes disparités avec en premier lieu une forte inégalité entre hommes et femmes. À partir de 55 ans, la part des femmes travaillant à temps partiel est bien plus élevée que celle des hommes, ce qui impacte directement leurs pensions.

Campagne mondiale contre l'âgisme.

Les différences d’accès à l’emploi sont également importantes selon les secteurs d’activités. Ceux qui engagent le plus de personnes de 45 ans et plus sont la construction, les services administratifs ainsi que l’hôtellerie et la restauration. Les données du STATEC concernant les résidents luxembourgeois montrent une forte concentration de travailleurs en fin de carrière dans l’administration publique (28 %) et dans l’hôtellerie-restauration (16 %). Dans la catégorie « agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture ou de la sylviculture », on compte même 34,7 % des actifs âgés de 50 ans ou plus. Chez les 65-84 ans, on note également une plus forte présence dans le commerce, l’immobilier et les activités spécialisées telles que le juridique, l’architecture ou la recherche, où le rythme de travail plus souple permet parfois une activité prolongée.

Il convient cependant de souligner que ces statistiques concernent uniquement la population résidente au Luxembourg. Elles n’incluent pas les travailleurs frontaliers, qui représentent une part importante, voire majoritaire, de la main-d’œuvre dans plusieurs secteurs. Leur situation face au vieillissement au travail reste donc largement à documenter.

La place réservée aux seniors connaît une grande variation selon les secteurs. Au-delà du taux d’emploi des seniors, les normes culturelles véhiculées dans les différents domaines d’activités peuvent constituer un facteur clef de la prévalence de l’âgisme. Ce phénomène peut sévir très tôt dans des industries telles que la finance ou la tech. Comme le montre l’étude de Data for Good au niveau mondial, dans certains métiers, les travailleurs peuvent se sentir hors-jeu en raison de leur âge dès le passage à la trentaine.

L’artisanat est le premier employeur du Luxembourg, avec 107 000 emplois en 2023. Ce secteur intervient dans tous les domaines de la vie socio-économique : producteur de biens de consommation, sous-traitant de l’industrie, acteur principal de la construction ou protagoniste clés dans le domaine culturel. Aujourd’hui, 57 % de sa main d’œuvre

est frontalière, avec une représentation de salariés masculins de 73 %.

Dans les dix prochaines années, environ un quart des salariés de l’artisanat — soit entre 23 000 et 26 000 personnes — partiront à la retraite. Cette particularité démographique pose un enjeu majeur de transmission du savoir-faire et le secteur cherche à attirer de jeunes talents, capables de créer ou de reprendre des entreprises. Les salariés de plus de 50 ans, grâce à leur expérience, jouent un rôle essentiel dans ce processus en accompagnant et en formant les nouvelles générations. Dans ce contexte, la valorisation des travailleurs seniors prend tout son sens et s’inscrit pleinement dans la lutte contre l’âgisme.

L'âgisme, une réalité sous le radar

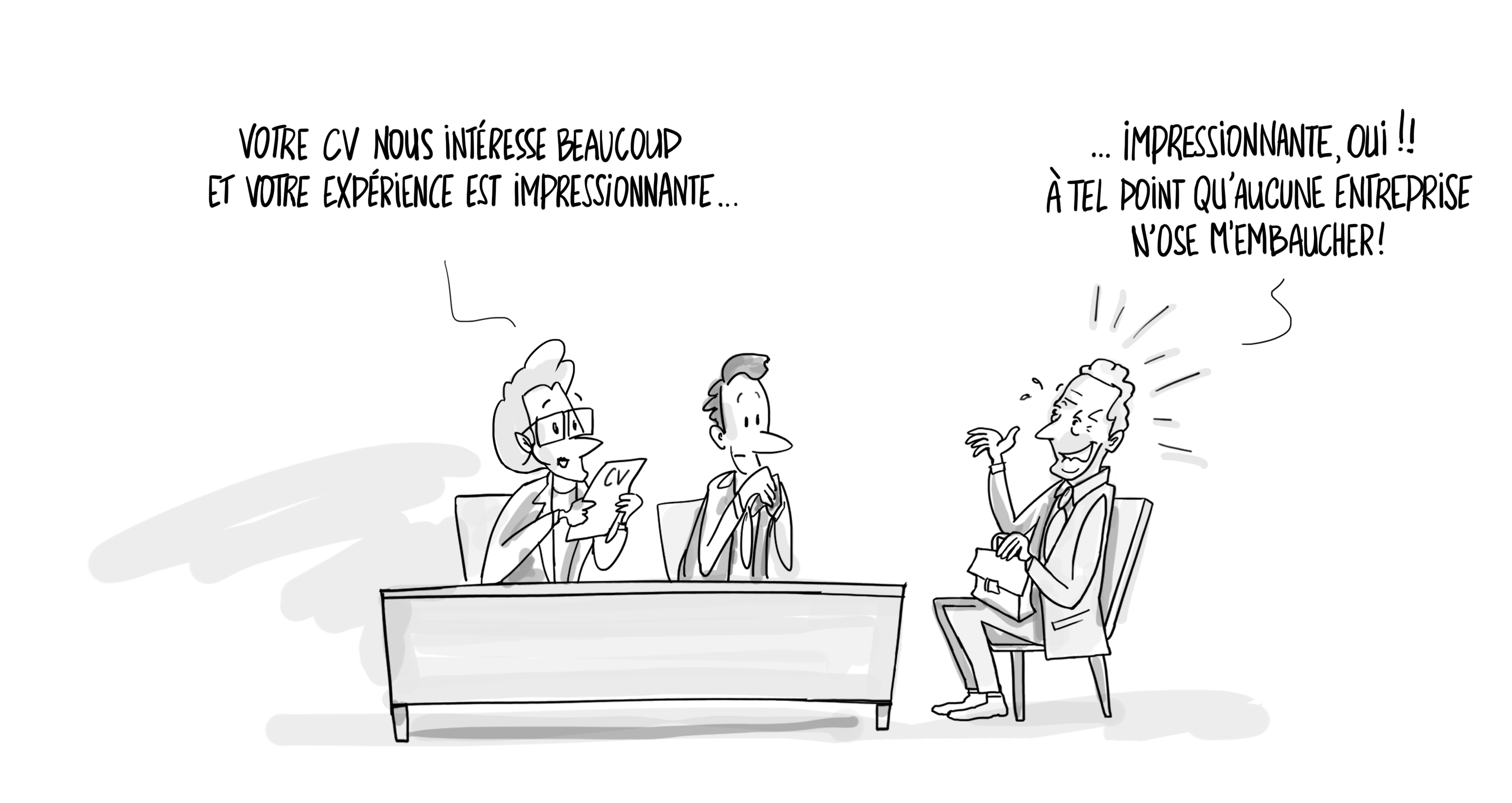

Les manifestations de l’âgisme en entreprises peuvent être évidentes ou insidieuses. Le refus d’embaucher, de former ou de promouvoir des personnes âgées, ou encore la mise à la retraite forcée sont des pratiques discriminatoires dénoncées et condamnables par la loi. Mais au quotidien, l’âgisme sévit en entreprises de façon pluriforme et sournoise : admettre les blagues et sarcasmes sur l’âge, couper la parole à une personne senior, présumer que le personnel âgé n’est pas ouvert et disposé à s’adapter au changement, notamment aux nouvelles technologies, mettre en doute le potentiel et les compétences professionnelles, faire preuve de jeunisme...

Selon le Centre Patronal de Santé et Sécurité au Travail canadien, l’âgisme se présente sous quatre principales formes intentionnelles ou non : l’âgisme hostile (paroles ou actes blessants et malintentionnés), l’âgisme de compassion (exprimé par des attitudes paternalistes et infantilisantes également appelé âgisme bienveillant et souvent moins perceptible), l’âgisme intergénérationnel (agissements discriminatoires entre les générations)et enfin, l’âgisme intragénérationnel (discrimination au sein d’un groupe de personnes appartenant à une même génération).

La discrimination fondée sur l’âge constitue une réalité préoccupante sur le marché du travail. Bien qu’omniprésente, elle reste largement sous-déclarée. Au Luxembourg, malgré des plaintes peu fréquentes, l'Observatoire des discriminations 2024 du Centre d’Égalité de Traitement classe l’âge comme le cinquième motif de discrimination le plus fréquemment subi. Selon ce même rapport, 46 % des personnes ayant déclaré avoir été victimes de discrimination (toutes formes confondues) l’ont été dans un contexte professionnel. Plus alarmant encore, 59 % indiquent continuer à souffrir de ces discriminations, et un quart des victimes n'ont entrepris aucune démarche.

Les employeurs luxembourgeois ont tout intérêt à mieux comprendre les dynamiques générationnelles au sein de leur organisation. Pour ce faire, ils peuvent produire des statistiques internes quantitatives (par exemple, la répartition des âges par service, niveau hiérarchique, ancienneté, ou encore taux de promotion par tranche d’âge) ainsi que des analyses qualitatives (telles que des entretiens ou groupes de discussion sur le ressenti lié à l’âge au travail).

Il est en effet pertinent de réaliser régulièrement des sondages internes afin de mesurer la perception de l’âgisme, tant du point de vue des plus jeunes que des profils plus expérimentés. Croiser ces données avec des indicateurs comme l’engagement, la satisfaction ou la mobilité interne permet d’identifier d’éventuels biais liés à l’âge. Des outils existent pour cartographier l’âge et la séniorité dans les équipes, analyser les évolutions de carrière par tranche d’âge ou encore sonder les perceptions d’âgisme.

Au Luxembourg, la Charte de la Diversité a mis à disposition un outil permettant une analyse interne multigénérationnelle, croisée par département, niveau hiérarchique et genre. Ces initiatives permettent de dépasser l’intuition pour adopter une approche fondée sur des données qualitatives et quantitatives, véritables leviers d’action.

Il est clef de poser le constat et d’agir au sein des organisations, car, rappelons-le, selon une étude de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les discriminations en raison de l’âge coûtent aux entreprises environ 6 % de leur masse salariale.

Une responsabilité individuelle, sociale et institutionnelle

L’âgisme, au Luxembourg comme ailleurs, ne disparaîtra pas si on le traite comme une injustice isolée. L’âgisme est bien plus qu’un simple préjugé : c’est une construction sociale profondément enracinée, qui influence notre manière de percevoir le vieillissement, la valeur des individus et leur place dans le monde professionnel. Il se manifeste dans les discours, les pratiques et les structures, et impacte chaque étape de nos vies.

Lutter contre l’âgisme ne consiste donc pas à prouver que les seniors sont encore capables ou dynamiques — car cela sous-entend que l’âge est un défaut à justifier. Il est plus juste et plus puissant de reconnaître que chaque phase de la vie professionnelle a sa valeur propre, avec ses forces et ses défis. Ce doit être intégré à une réflexion globale sur le sens du temps, la diversité des parcours et la manière dont nous valorisons les individus à chaque étape de leur vie.

C’est reconnaître l’existence de l’âge, tout en refusant qu’il définisse nos potentiels. Les parcours professionnels restent encore largement régis par des normes d’âge héritées d’un modèle linéaire, inadapté à la réalité actuelle : réorientations, apprentissages continus, pauses, reconversions. Face à cette complexité, il est essentiel de penser l’âgisme comme un problème systémique et de questionner des catégories imposées telles que « Cela est-il pertinent de parler de seniors ? Pouvons-nous être considérés comme travailleurs âgés dès 45 ou 50 ans ? ». Déconstruire l’âgisme, c’est donc repenser les normes sociales et professionnelles qui l’entretiennent, en agissant à tous les niveaux. À l’échelle individuelle, chacun peut questionner ses propres stéréotypes, cultiver l’ouverture d’esprit et valoriser l’expérience sous toutes ses formes. C’est une démarche de conscience et de responsabilité personnelle. Au niveau institutionnel, les entreprises ont la responsabilité de promouvoir des pratiques inclusives, offrir des formations, et créer un climat où l’âge n’est ni un frein ni un tabou. Les RH, les managers et les communicants ont ici un rôle essentiel à jouer. Enfin, sur le plan structurel, les gouvernements, institutions publiques et partenaires sociaux doivent renforcer les cadres législatifs pour garantir l’égalité des chances. Les associations et réseaux professionnels peuvent également agir comme catalyseurs du changement.

Déconstruire l’âgisme, c’est construire une culture de travail plus équitable, plus humaine et plus durable. C’est une responsabilité partagée, mais aussi une formidable opportunité : celle d’imaginer un monde professionnel où l’âge ne divise pas, mais enrichit.

Souvent confondue avec l'âgisme, la séniorité désigne l’expérience ou l’ancienneté acquise avec le temps. Généralement perçue positivement pour sa sagesse et son expertise, elle peut toutefois être utilisée à tort pour justifier certaines formes de discrimination.

À lire aussi dans le dossier « Âgisme au travail »