Capturer, éliminer, stocker, valoriser : les nouvelles frontières du CO₂

Réduire les émissions reste la priorité, mais face à l’ampleur du défi, une autre approche gagne du terrain : capturer le CO2 de l'atmosphère. Fausse bonne idée ou levier indispensable ? Entre ambitions technologiques, promesses industrielles et défis environnementaux, état des lieux d’une solution qui fait débat.

Capturer ou éliminer le CO2 : deux stratégies pour un même objectif ?

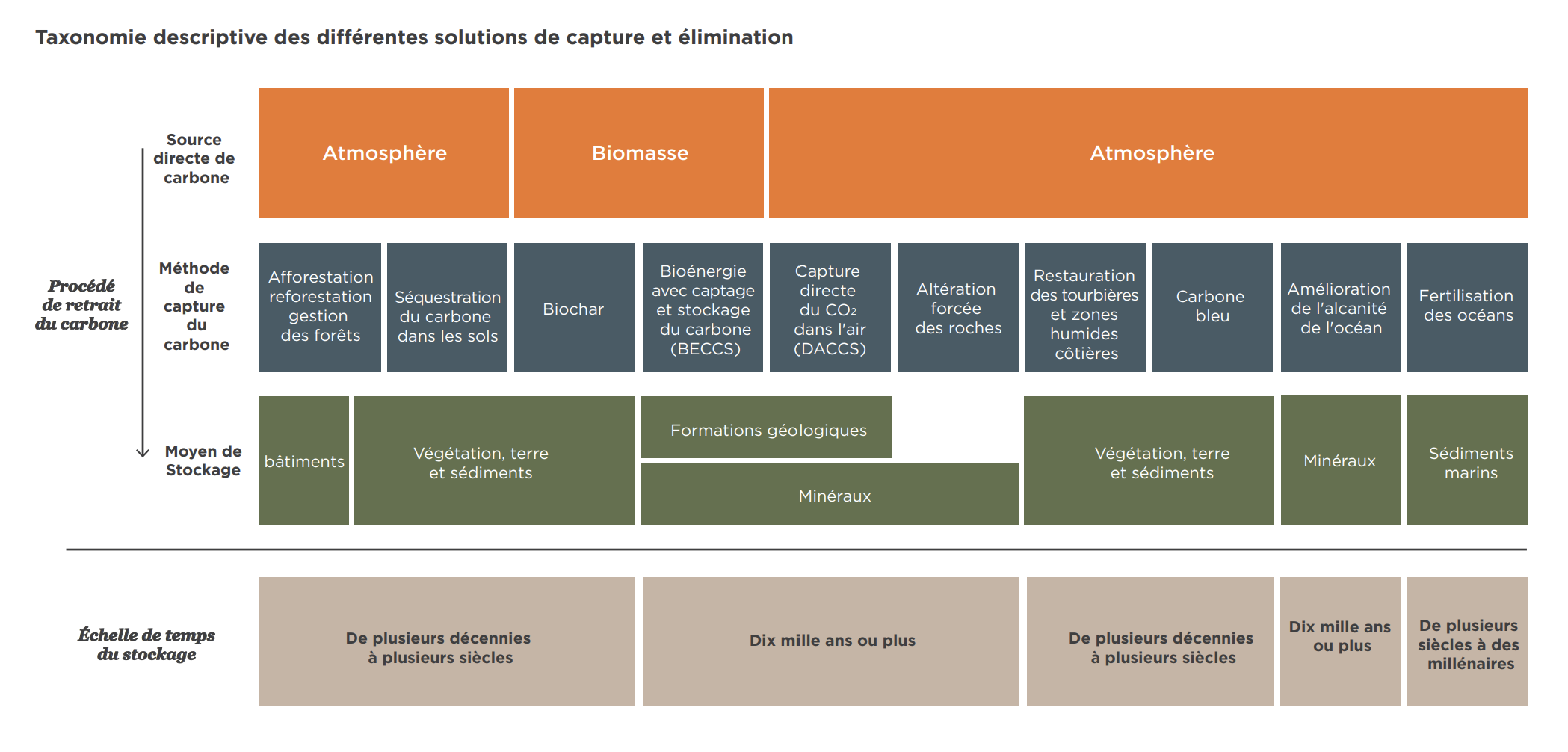

Une confusion persiste entre deux approches distinctes : la capture du CO2 à la source et son élimination de l'atmosphère. Ces deux stratégies se distinguent par leurs approches et leurs impacts sur le climat.

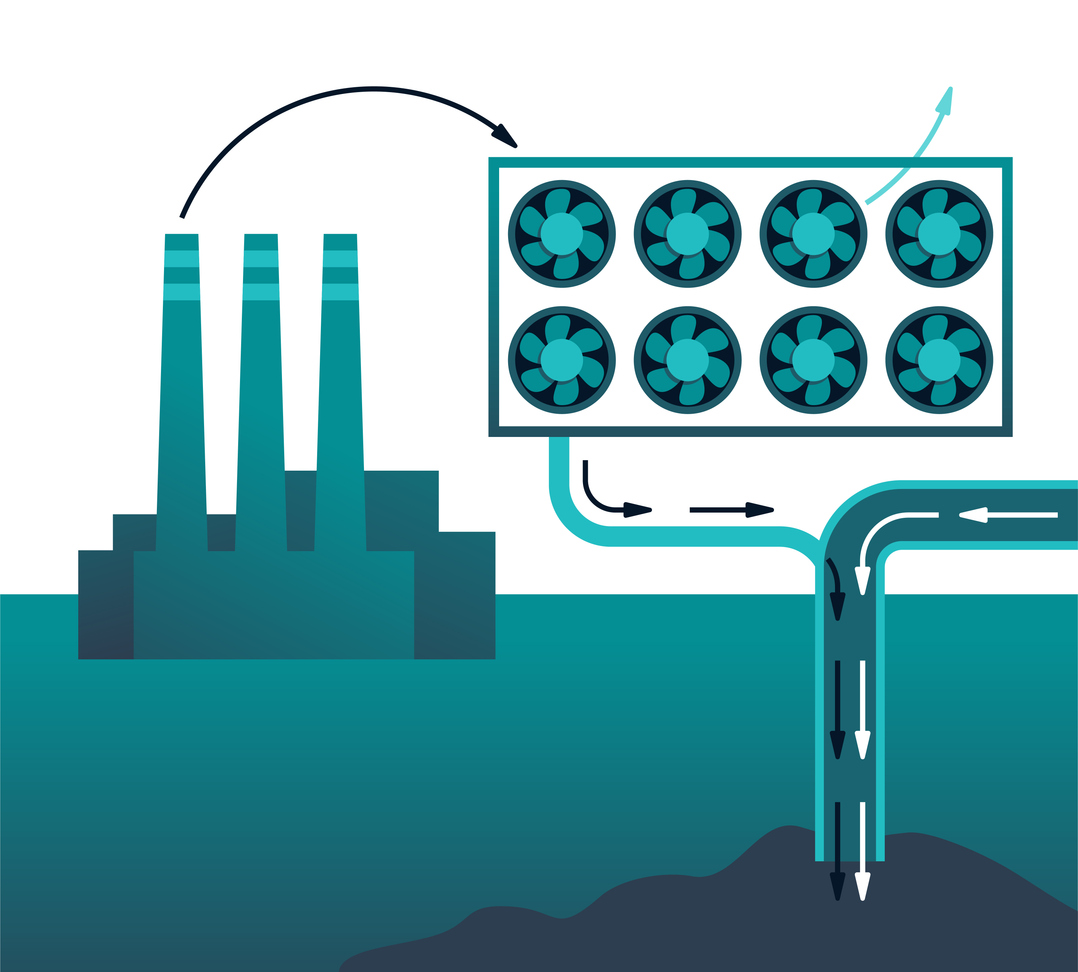

La capture et le stockage du carbone (en Anglais CCS pour Carbon Capture Storage) consiste à intercepter le CO2 à la source d’émission, notamment dans les fumées d’usines ou de centrales électriques et de le stocker de manière permanente dans les profondeurs terrestres. Il s’agit donc d’éviter qu’un gaz à effet de serre ne soit relâché dans l’atmosphère. C’est une solution qui peut aider à décarboner les secteurs les plus émissifs afin de les aider à atteindre un bilan climatique neutre.

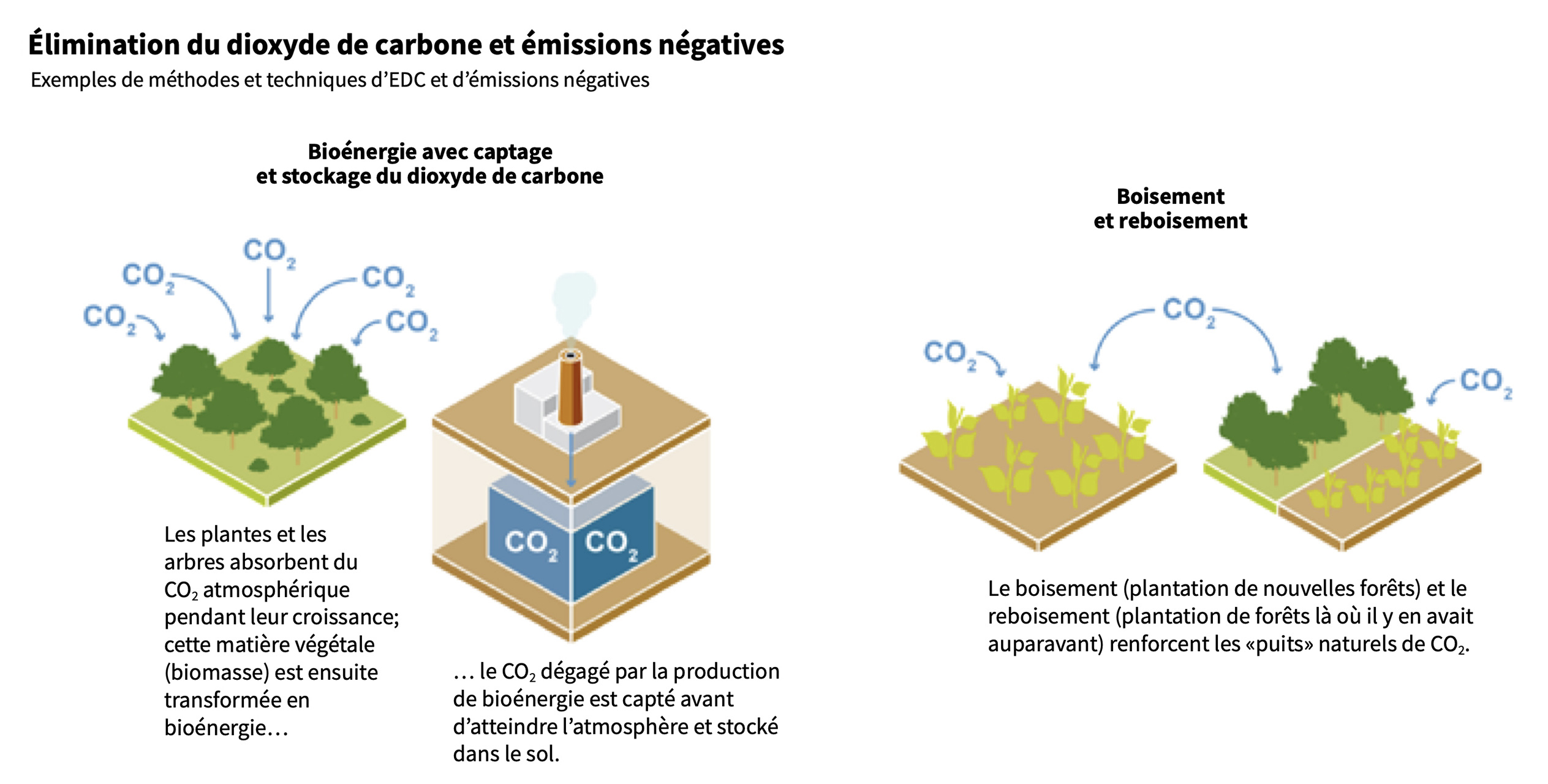

L’élimination du carbone quant à elle ambitionne de retirer activement du CO2 déjà présent dans l’air. Cela peut se faire par des solutions anthropiques basées sur la nature comme la reforestation, ou technologiques comme la capture directe dans l’air. Son bilan est dit négatif, car il permet de réduire la concentration globale de CO2 atmosphérique.

L'élimination joue trois rôles complémentaires dans les trajectoires climatiques : à court terme, elle vise à réduire les émissions nettes, tandis qu'à moyen terme, l'objectif est d'atteindre un équilibre avec les émissions résiduelles afin d'atteindre la neutralité climatique. À long terme, l'objectif est de diminuer de manière progressive le réchauffement climatique en éliminant le carbone de l'atmosphère.

Dans un monde où il sera inévitable de réduire les émissions résiduelles de certains secteurs difficiles à complètement décarboner (comme le transport aérien et l'industrie lourde), cette approche est essentielle pour stabiliser le climat.

Une diversité de solutions dans la nature

Atteindre la neutralité carbone est un objectif qui repose sur une palette de solutions, naturelles et technologiques. Elles varient en maturité, en efficacité, en coût, mais aussi en durabilité. Pour les comprendre, il faut d’abord les classer. Avant d’envisager des technologies complexes ou des procédés industriels, une évidence s’impose : la nature est notre premier allié dans la lutte contre le changement climatique. Les solutions ou méthodes « basées sur la nature » dites conventionnelles — reforestation, restauration des sols, zones humides ou encore agriculture régénérative — offrent un réel potentiel de captation du CO2, tout en apportant des bénéfices sur des problématiques importantes et plus larges liées à la biodiversité, aux communautés locales et à la résilience des écosystèmes.

Les solutions anthropiques basées sur la nature ont pour principe de laisser la nature faire le travail en renforçant ou restaurant les écosystèmes qui absorbent naturellement du CO2. Parmi les options les plus déployées aujourd’hui figurent la reforestation (replanter sur des terres anciennement boisées) et l’afforestation (planter sur des zones historiquement non forestières). Selon les estimations (Sabine Fuss et al, 2018), ces approches peuvent absorber jusqu’à 3,5 gigatonnes de CO2 par an à l’échelle mondiale. Leur efficacité est bien documentée : en stockant du carbone dans les arbres et les sols, elles permettent aussi de restaurer la biodiversité, de réduire les risques d’érosion ou encore de soutenir les revenus agricoles dans certaines régions. Mais elles ne sont pas sans limites : la perte de biodiversité en cas de monoculture, et la résilience des forêts face aux incendies, sécheresses ou maladies restent incertaines. Par ailleurs, l’afforestation sur des terres naturelles non boisées peut entraîner des risques pour la biodiversité locale et l’usage des sols.

Parmi les multiples initiatives, ReforesTERRA illustre bien ce que l’on appelle un projet ARR (Afforestation, Reforestation, Revegetation). Co-développé par Reforest'Action et l'ONG Rioterra au Brésil, ce projet vise à restaurer 2 000 hectares de forêts sur des pâturages agricoles dégradés dans le bassin versant de Baixo Rio Jamari, situé dans l'État de Rondônia, au sud de l'Amazonie. La région, autrefois presque entièrement couverte de forêts, n'en conserve aujourd'hui qu'environ 40 % en raison de la déforestation liée à l'expansion agricole et à l'élevage de bétail.

Les forêts jouent un rôle central dans la régulation du climat. Mais pour que ce rôle soit durable, encore faut-il que ces forêts soient en bonne santé. Or, aujourd’hui, de nombreuses forêts existantes souffrent déjà du changement climatique : sécheresses, maladies, etc. Restaurer les forêts dégradées ou en replanter ne suffit pas si leur résilience n’est pas assurée. Une forêt affaiblie capte moins de carbone, et une forêt détruite peut relâcher brutalement tout le CO2 qu’elle avait stocké. De plus, les projets de reforestation et d’afforestation nécessitent de vastes surfaces, entre 3,4 à 17,8 millions d’hectares pour chaque gigatonne captée, soit environ un tiers de la superficie de la France. Ils peuvent aussi entraîner des modifications de l’albédo (réflectivité des sols) et entrer en concurrence avec l’agriculture. Leur coût varie fortement selon les régions : de 100 à 200 $/tCO2 selon les estimations. Il est nécessaire de rappeler l’importance d’opter pour des projets à fort bénéfices environnementaux et sociaux : préservation de la biodiversité, implication des communautés locales, durabilité du stockage.

Séquestration du carbone dans les sols : renforcer les pratiques agricoles

Les sols agricoles représentent un levier majeur pour stocker durablement du carbone tout en améliorant leur fertilité, ainsi que la biodiversité et la résilience des écosystèmes. Le stockage du carbone via des pratiques agricoles durables est une solution importante. Cela inclut l’agroforesterie, l’utilisation de compost, la création de marais et tourbières, les cultures à haut apport carbone, la couverture végétale ou encore la rotation des cultures. Le potentiel est estimé à 8,7 GtCO2/an. Cette approche est peu coûteuse (de 0 à 100 $ /tCO2) et améliore souvent la résilience des sols et des rendements agricoles.

Un exemple concret de valorisation du carbone dans les sols agricoles est porté par Soil Capital, entreprise pionnière de l’agriculture régénératrice en Europe. L’agriculture régénératrice vise à restaurer la santé des sols par des pratiques telles que la réduction du travail du sol, l’introduction de couverts végétaux, la diversification des cultures ou encore l’apport de matière organique. À travers le programme « Soil Capital Carbon », plus de 1 600 agriculteurs ont été accompagnés dans la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles bas carbone. Les bénéfices en carbone sont certifiés et rémunérés via des crédits carbones, permettant aux exploitants de générer un revenu complémentaire tout en renforçant la santé et la résilience de leurs sols.

Le renoncement au labour est une pratique clé dans cette démarche. En évitant le retournement des sols, on préserve la matière organique et favorise la séquestration du carbone. Des études indiquent que l'adoption du non-labour peut réduire de 20 à 30 % l'impact climatique lié aux émissions de l'agriculture. Par ailleurs, l'agriculture moderne est fortement dépendante des énergies fossiles, notamment à travers l'utilisation d'engrais azotés. La fabrication de ces engrais est énergivore et leur application libère du protoxyde d'azote (N2O), un gaz à effet de serre dont le potentiel de réchauffement est 300 fois supérieur à celui du CO2 sur 100 ans. En outre, la machinerie agricole, notamment les tracteurs, contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre. Réduire l'usage de ces intrants et adopter des pratiques agroécologiques permettrait de diminuer significativement les émissions du secteur agricole.

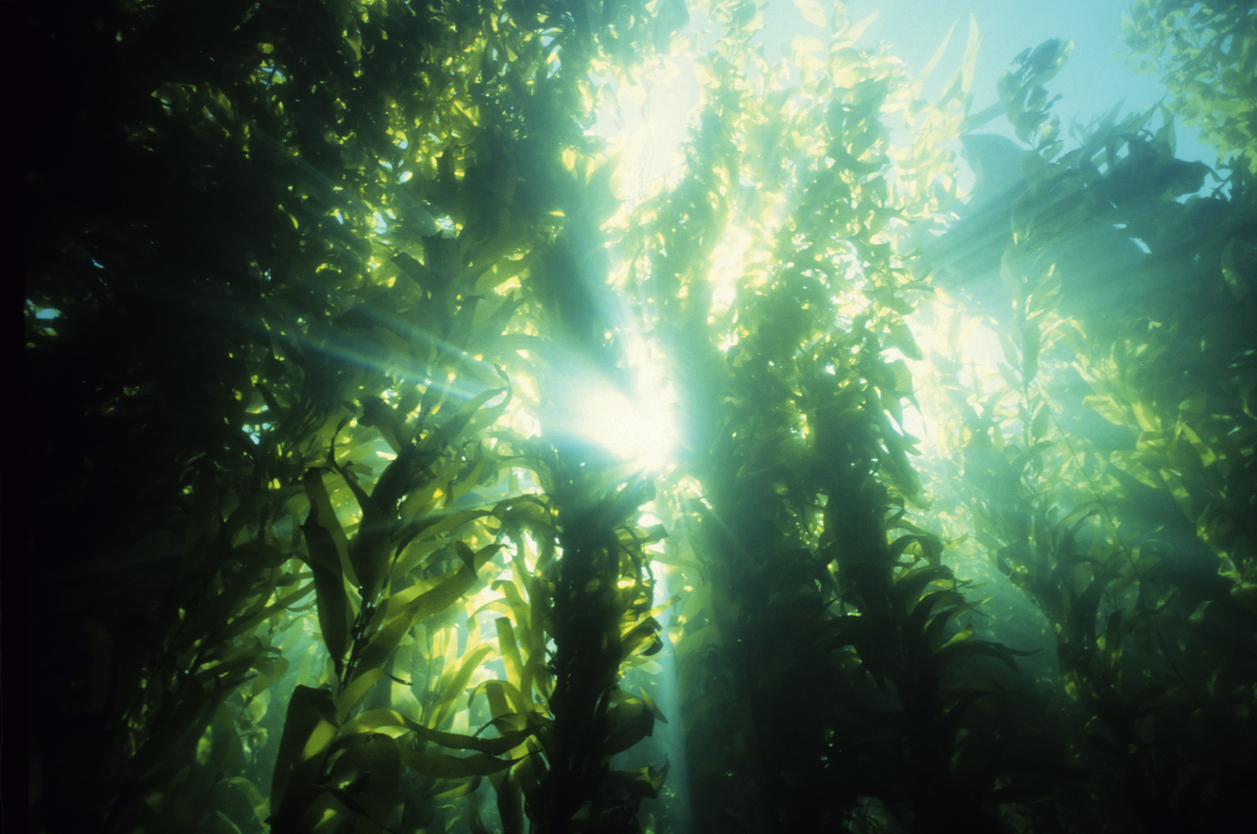

Permaculture marine et forêts d’algues

Parmi les solutions innovantes, la permaculture marine attire plus d’attention. En cultivant de grandes forêts d’algues comme le varech en haute mer, on peut capter du CO2 de manière très rapide. Une fois à maturité, une partie des algues coule naturellement vers les fonds marins, stockant le carbone pour des décennies, voire des siècles. Cette approche pourrait compléter les solutions terrestres, et présente l’avantage de ne pas entrer en concurrence avec les sols agricoles. Elle illustre la grande diversité des solutions fondées sur les écosystèmes, y compris marins, pour participer à la régulation du climat.

Une autre piste étudiée est la fertilisation des océans, qui consiste à ajouter des nutriments (notamment du fer) pour stimuler la croissance du phytoplancton. Cela permettrait d’augmenter le rôle naturel des océans dans l’absorption du CO2, actuellement estimé entre 20 à 30 %. Toutefois, le potentiel de séquestration carbone reste incertain, et les risques sont importants : déséquilibres des écosystèmes, appauvrissement en oxygène dans les zones traitées, et augmentation possible des émissions de méthane (CH4) ou de protoxyde d’azote (N2O). De nombreuses zones d’ombre subsistent quant aux mécanismes en jeu, et une vigilance scientifique s’impose.

Capturer autrement : entre biomasse, minéraux et procédés hybrides

D'autres solutions se développent combinant nature, géochimie et ingénierie. Leur point commun : offrir une capacité de stockage durable du carbone, tout en s’appuyant sur des ressources abondantes comme la biomasse, les sols ou les minéraux. Certaines sont déjà opérationnelles, d’autres encore expérimentales, mais toutes suscitent un intérêt croissant dans les stratégies climat à long terme.

L’altération des roches est un phénomène naturel par lequel certains minéraux réagissent avec le CO2 pour former des carbonates stables. L’altération forcée (ou en anglais Enhanced Weathering) vise à accélérer ce processus : des roches comme l’olivine sont broyées puis répandues sur des terres, où elles interagissent avec l’eau et le CO2 présent dans l’air ou les sols. En milieu marin, une approche similaire consiste à augmenter l’alcalinité des océans pour stimuler leur capacité à absorber du CO2 atmosphérique. Cette technique, encore peu mature, fait l’objet de projets pilotes comme Carbon Time, qui explore la dispersion de roches alcalines au large des océans. Ces méthodes présentent un potentiel de stockage entre 2 et 4 gigatonnes de CO2 par an, mais nécessitent de lourds volumes de matière, des infrastructures logistiques adaptées, et une analyse rigoureuse pour évaluer les risques et impacts sur les écosystèmes.

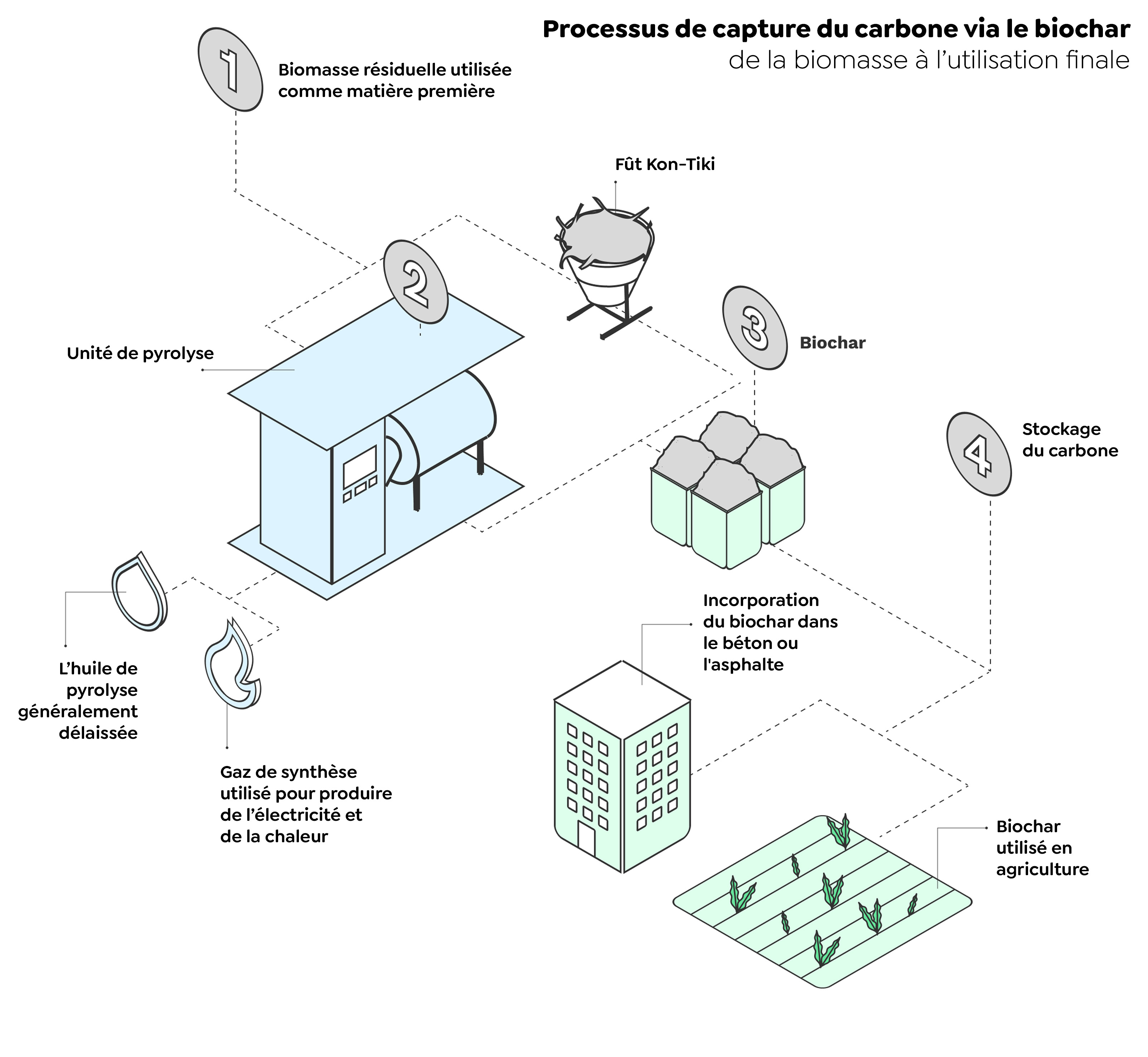

Biochar : stocker le carbone dans les sols agricoles

Issu de la pyrolyse de résidus organiques (bois, cultures, déchets verts), le biochar est un charbon végétal que l’on incorpore dans les sols pour y stocker du carbone sur le long terme. Il améliore également la fertilité des sols et augmente le pH des sols acides, ce qui en fait une solution à la croisée des enjeux climatiques et agricoles.

Le biochar est déjà utilisé à petite échelle dans plusieurs régions et bénéficie d’un potentiel de stockage jusqu’à 6,3 gigatonnes de CO2 par an, avec des coûts qui varient de 30 à 120 $par tonne de CO2, selon l’échelle et les technologies mobilisées. Mais cette solution présente aussi des limites importantes : lors de la pyrolyse, certains composés aromatiques potentiellement toxiques peuvent être dégagés avec des impacts encore mal connus sur les sols, les mécanismes d’action varient fortement selon les contextes climatiques et les types de sol, et cette méthode entre en compétition avec d’autres usages de la biomasse, notamment les systèmes de bioénergie avec captage et stockage du carbone. Malgré ses avantages, le biochar doit être considéré comme une solution complémentaire, dont l’efficacité dépend étroitement des pratiques agricoles, du type de biomasse utilisée et de la traçabilité des procédés.

L'engouement pour le biochar s'est récemment intensifié, illustré par des initiatives majeures telles que l'accord entre Google et la startup indienne Varaha. En janvier, Google a annoncé l'achat de 100 000 tonnes de crédits de retraits de carbone auprès de Varaha, marquant le plus grand accord de ce type à ce jour. Varaha prévoit d'établir au moins six réacteurs industriels de biochar dans l'État du Gujarat, chacun capable de séquestrer environ 30 tonnes de CO2 par jour. Cependant, malgré cet intérêt croissant, il est crucial de rappeler l’importance de considérer les réalités et les risques associés à la production de biochar.

ECCS : coupler bioénergie et captage du carbone

La bioénergie avec captage et stockage du carbone

(en Anglais BECCS, pour Bioenergy with Carbon Capture and Storage) consiste à produire de l’énergie à partir de biomasse, tout en captant le CO2 émis lors de la combustion. Ce carbone initialement absorbé par les plantes est ensuite stocké dans des réservoirs géologiques, ce qui crée un bilan carbone négatif. La technologie comprend deux principaux types d’applications : la bioélectricité via la combustion de biomasse dans une chaudière produisant de la vapeur, les biocarburants par conversion de la biomasse en carburant liquide ou gazeux, éventuellement accompagnée de la production de biochar.

Les sources de biomasse peuvent être diverses : résidus agricoles, déchets forestiers, cultures énergétiques spécifiques ou même certaines algues. Le potentiel de captation est évalué jusqu’à 10,5 GtCO2/an, avec un coût estimé entre 100 et 200 $ par tonne de CO2. Le principal défi du BECCS reste l’usage des terres, car capter une seule gigatonne de CO2 par an nécessiterait environ 78 millions d’hectares, soit 1,5 fois la surface de la France. Cela implique une compétition directe avec les surfaces agricoles, la biodiversité et les écosystèmes naturels.

Un exemple emblématique de mise en œuvre de la technologie BECCS est le projet suédois Exergi à Stockholm. L’entreprise, à travers son vaste réseau de chauffage urbain, fournit chauffage, climatisation et électricité à plus de 800 000 habitants et à environ 400 sites essentiels comme des hôpitaux, centres de données ou bâtiments publics et privés. Son modèle repose sur la valorisation de bioénergies pour produire de l’énergie distribuée localement. Le CO2 émis est capté dans ses installations de cogénération, compressé puis transporté pour être stocké dans des réservoirs géologiques sous-marins. Ce projet démontre à la fois la faisabilité technique du BECCS en milieu urbain et son potentiel à s’intégrer dans une économie circulaire locale.

Élimination du dioxyde de carbone et émissions négatives. Exemples de méthodes et techniques d'EDC et d'émissions négatives. Changement climatique 2021 : Les bases de la science physique. Contribution du groupe de travail 1 au sixième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

DACCS : une technologie puissante, mais énergivore

La capture directe du CO2 dans l’air (Direct Air Capture and Storage, DACCS) repose sur un principe simple : capter le dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère ambiante, puis le stocker. Cette technologie affiche un potentiel de captation allant jusqu’à 6,6 GtCO₂/an, mais reste aujourd’hui la plus coûteuse et énergivore. Capter 1 GtCO2/an pourrait nécessiter plus de 1 300 TWh d’électricité, soit plus de deux fois la production annuelle de la France. Les coûts actuels varient entre 100 et 300 $ la tonne, avec des extrêmes pouvant dépasser les 1 000 $.

Les systèmes DACCS utilisent différents absorbants, solides (comme l’hydroxyde de calcium) ou liquides (comme les amines), pour extraire le CO2 de l’air. Une fois capté, ce CO2 doit être acheminé par gazoducs ou camions citernes vers des sites de stockage géologique. Il peut être injecté dans des aquifères salins ou d’anciens gisements de pétrole et de gaz — comme dans le cas du BECCS — mais aussi, de façon plus innovante, dans des roches basaltiques où il se minéralise rapidement, réduisant quasi totalement les risques de fuite. Cette option est plus coûteuse et moins mature.

La réussite d’un projet DACCS repose donc sur une infrastructure logistique robuste, souvent mutualisée avec d’autres activités industrielles pour bénéficier d’économies d’échelle. Même si cette méthode nécessite également de l’espace et parfois de l’eau, ses besoins fonciers sont nettement inférieurs à ceux de la reforestation ou du BECCS. Enfin, son caractère modulaire et traçable rend le DACCS particulièrement adapté pour le suivi rigoureux des crédits carbone, tout en étant l’une des solutions les plus évolutives à long terme pour peu que l’énergie utilisée soit 100 % décarbonée.

Un exemple de mise en œuvre du DACCS est l'usine Mammoth de Climeworks située près de la centrale géothermique de Hellisheidi en Islande. Inaugurée en mai 2024, cette installation est conçue pour capter jusqu'à 36 000 tonnes de CO2 par an, soit une capacité dix fois supérieure à celle de son prédécesseur, Orca. Le CO2 capturé est ensuite stocké de manière permanente dans des formations basaltiques souterraines, grâce à la technologie de minéralisation rapide développée par l’entreprise partenaire du projet Carbfix, afin de réduire les risques de fuite. Ce projet démontre la faisabilité technique du DACCS à une échelle industrielle, bien que des défis subsistent, notamment en termes de coûts et d'exigences énergétiques et d’impact environnementaux des matériaux nécessaires à la mise en place des infrastructures.

Les défis de la capture et stockage du CO2

Le potentiel des solutions de capture du dioxyde de carbone dépend de la disponibilité de stockage géologique du CO2, qu’il soit injecté dans des aquifères salins profonds ou dans des gisements anciens de pétrole et de gaz. Ces réservoirs naturels peuvent théoriquement contenir des gigatonnes de carbone sur plusieurs millénaires. Mais des risques persistent : fuites potentielles, séismes, contamination des nappes phréatiques. Au-delà des aspects techniques, le déploiement à grande échelle reste limité par les coûts, les besoins en infrastructures (transport, compression, surveillance). La capture du CO2, notamment via des technologies comme le DACCS, est aussi un processus hautement énergivore. Pour que cette solution contribue réellement à l’atténuation du changement climatique, l’énergie mobilisée doit provenir de sources bas carbone. Dans le cas contraire, la quantité de CO2 émise lors de la production d’énergie pourrait annuler une partie du CO2 capté.

Au Luxembourg, la question du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CCUS) suscite un intérêt croissant, notamment dans les secteurs industriels à fortes émissions. Récemment, la FEDIL (Fédération des Industriels Luxembourgeois) a émis une série de recommandations politiques demandant au gouvernement d’intégrer le CCUS dans sa stratégie nationale pour renforcer l'attractivité économique du pays. Ces recommandations incluent la nécessité d'amender la législation pour faciliter le captage et le stockage du carbone, de promouvoir le stockage sur site pour les producteurs, de développer des infrastructures de transport adaptées, et de coordonner les efforts avec les initiatives européennes.

Mais au-delà des aspects techniques, la problématique du modèle économique reste cruciale. Pour permettre un véritable déploiement des solutions de capture et de stockage du CO2, il est indispensable de structurer un cadre de financement clair et crédible. Aujourd’hui, le marché volontaire du carbone constitue l’un des principaux leviers, permettant aux entreprises d’acheter des crédits carbone issus de projets de séquestration dans leur démarche de contribution aux puits carbone pour leur objectif net-zéro. Mais, ce mécanisme encore fragile souffre d’un manque de transparence. Pour assurer une diffusion efficace des solutions de CCS, il est crucial de mettre en place un système de crédits carbone réglementé et fiable. Cela implique la certification rigoureuse des projets, la traçabilité des réductions d'émissions et l'intégration de ces crédits dans les politiques climatiques nationales et internationales. En outre, des mécanismes de soutien financier, tels que des crédits d'impôt ou des subventions, pourraient être envisagés pour encourager les investissements dans les technologies de CCS. L'Union européenne envisage déjà d'intégrer l'élimination du carbone dans son système d'échange de quotas d'émissions, ce qui pourrait renforcer l'efficacité du marché des crédits carbone.

Vers le recyclage et la valorisation du carbone

Une autre voie se dessine : celle de la valorisation du CO2 comme matière première. Plutôt que d’être uniquement stocké, le carbone capté peut être réutilisé dans des filières industrielles de plusieurs manières, comme pour produire des carburants synthétiques, des matériaux de construction ou des produits chimiques, contribuant ainsi à substituer le carbone fossile dans des secteurs clés de l’économie. Cette approche, connue sous le nom de CCU (en Anglais Carbon Capture and Utilisation), s’inscrit pleinement dans une logique circulaire du carbone. Son objectif est ainsi de travailler sur la cause des changements climatiques en défossilisant l’économie, alors que les autres solutions s’emploient à réduire les symptômes du problème sans pour autant questionner le modèle économique linéaire et fossile.

Selon la feuille de route de CO2 Value Europe, l’association internationale qui représente l'ensemble de la chaîne de valeur du captage et de l'utilisation du carbone en Europe, plus de la moitié du CO2 capté en Europe pourrait être valorisé d’ici 2050, en particulier dans les domaines où la décarbonation directe reste difficile, comme l’aviation, la chimie ou le ciment. La minéralisation du CO2 dans les matériaux de construction est une perspective prometteuse, combinant stockage permanent et création de valeur industrielle. Cette méthode permet ainsi de créer de la valeur et de viser une plus grande souveraineté en termes de matière première et d’énergie bas carbone. (Voir l’interview de Célia Sapart, climatologue et directrice scientifique de CO2 Value Europe).

Un levier nécessaire, sous conditions

Les solutions d’élimination, de capture et stockage, mais aussi de valorisation du CO2 sont indispensables pour atteindre la neutralité climatique, mais elles ne sauraient remplacer la réduction des émissions à la source. Leur déploiement doit s’accompagner de règles claires pour éviter tout effet d’aubaine. Coûts élevés, impacts environnementaux, dépendance énergétique : les défis sont nombreux. Ces solutions ne seront efficaces que si elles s’inscrivent dans une stratégie rigoureuse, soutenue par des financements publics et privés, et centrée sur la justice climatique. Le carbone retiré ne doit pas faire oublier celui qu’il reste encore à éviter.

Il est également essentiel de ne pas opposer les solutions conventionnelles fondées sur la nature aux approches technologiques. Leur complémentarité, si elle est bien encadrée, peut renforcer la résilience des territoires, maximiser les bénéfices environnementaux et accélérer la transition vers la neutralité carbone.

À lire aussi dans le dossier « Capture du CO₂ dans l'air : écran de fumée ou solution d'avenir ? »