Le grand désarroi vert

Ils sont de plus en plus nombreux à frapper à la porte des psychothérapeutes, l’esprit lourd d’un nouveau mal. L’inquiétude chevillée au corps, ils disent ne plus savoir comment vivre avec cette question environnementale qui les hante. L’ampleur de l’enjeu s’est invitée dans leur quotidien et ils sont bien incapables de se projeter dans un avenir qu’ils n’entrevoient plus sereinement. Ce phénomène nouveau et grandissant, communément nommé éco-anxiété, est défini par l'American Psychological Association comme la « peur chronique d'une catastrophe environnementale ». Un grand défi se dresse aujourd’hui devant nous : comment dépasser cette tétanie qui gagne une part de la population ? Comment transformer ces émotions en un mouvement à la hauteur de l’enjeu ?

« Mal à la Terre »

Si tous ne vont pas jusqu’à la consultation médicale, le phénomène est en réalité assez généralisé, et particulièrement au sein de la population jeune.

Une étude publiée l’année dernière par The Lancet Planetary Health, et portant sur 10 000 individus de 16 à 25 ans dans dix pays différents, pose un constat fort. On y apprend que 84 % des sondés indiquent ressentir des signes d’anxiété face aux enjeux climatiques. Près de 60 % des répondants se déclarent être « inquiets », voire « extrêmement inquiets » et 45 % affirment que cette appréhension affecte négativement leur vie quotidienne.

Le phénomène est mondial. Loin d’une préoccupation qui serait l’apanage de populations vivant en pays riches, l’étude révèle au contraire que le niveau d’inquiétude est en général plus élevé dans les territoires pauvres

et directement impactés par le changement climatique.

Cette détresse est ainsi souvent une réponse psychique à des transformations de l’environnement déjà au moins pour partie vécues. En cela, le terme d’éco-anxiété ne suffit pas à désigner cet état, car il est défini

comme une anxiété d’anticipation et décrit par certains psychiatres telle l’américaine Lise Van Susteren, comme un traumatisme prospectif ou un "trouble de stress pré-traumatique". Il est utile de le compléter par le concept de solastalgie, qui recouvre une détresse psychique face à une dégradation, cette fois réellement éprouvée, de son environnement. Ce néologisme, inventé par le philosophe Glenn Albrecht (voir notre interview page 45), désigne en effet le « sentiment de désolation causé par la dévastation de son habitat et de son territoire ». Il s’agit, rappelle-t-il dans son dernier ouvrage Les Émotions de la Terre, « du mal du pays que vous éprouvez alors que vous êtes toujours chez vous ».

Ce sentiment de perte d’un lieu aimé peut, bien entendu, également être vécu par des individus qui ne sont pas localement impactés par ces transformations, mais qui ont une conscience de la dégradation de la biosphère comme de notre grande demeure commune.

Il n’est pas étonnant donc que les personnes engagées dans le domaine du développement durable, particulièrement informées de la détérioration de la planète, soient davantage sujettes à la solastalgie. L’étude, menée en 2021 sur des scientifiques spécialistes du climat et nommée « Climate emotions: it is ok to feel the way you do », met en évidence qu’il existe un réel risque pesant sur la santé mentale de cette population. Burnout, anxiété, et même ressentis s’apparentant à un deuil lié au changement climatique y sont rapportés.

Face à l’afflux d’informations sur le sujet et à force de rapports du GIEC ou de l’IPBES de plus en plus pressants, il devient difficile - tant pour les spécialistes que pour le commun des mortels - d’échapper à cette prise de conscience XXL de notre vulnérabilité.

Une pathologie ?

Si cette détresse est bien réelle, s’agit-il pour autant d’une maladie ? Non, répondent les spécialistes. Cela ne relève en rien d’un trouble psychiatrique mais d’une prise de conscience avancée, liée à une forte sensibilité au sujet. Il s’agit d’une réaction en réalité assez logique face à un constat d’une telle ampleur. C'est, de ce point de vue, plutôt l’ « éco- indifférence » qui devrait être considérée comme anormale.

Cela dit, ce désarroi peut engendrer de grandes souffrances et requiert parfois un soutien psychologique spécifique. Attaques de panique face à la profusion de l’offre d’un magasin, renoncement au projet d’avoir des enfants, mise à terme des relations avec certains proches, dépression... Les effets induits par cette anxiété peuvent se révéler majeurs.

Il est donc certain que nous devons collectivement travailler à améliorer notre résilience psychologique. Accepter que les bouleversements du monde génèrent des émotions, les comprendre et les faire évoluer afin d’agir.

Émotions plurielles

Charline Schmerber, praticienne en psychothérapie, s’est penchée sur les manifestations de ce malaise écologique, à travers l’étude de témoignages de plus de 1 200 personnes. Elle y voit avant tout une anxiété qu’elle qualifie de systémique, s’étendant de la sphère de l’intime à la dimension géopolitique. Les impacts multiples du changement climatique et de la dégradation de l’environnement sont matière à préoccupation. Les cinq risques les plus cités sont : la guerre, les pénuries alimentaires et en eau, la violence, la détérioration de l’économie et de la situation sanitaire. L’idée d’un effondrement global est également parfois avancée par les participants.

Un éventail d’émotions basses accompagne cette angoisse : tristesse, colère, sentiment d’impuissance ou encore de culpabilité. En réalité, les personnes passent par différentes phases, qui s’apparentent aux étapes d’un deuil. Car il s’agit bien de faire face à la perte d’un monde. « Le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui va changer, » rappelle Charline Schmerber. « L’intégration psychique de cette réalité amène la plupart des individus à vivre un processus de deuil. » Ainsi explique-t-elle, « la première phase se caractérise par une attitude de repli sur soi et par un regard vers le passé, vers ce qui a été perdu, entaché. À cette phase descendante sont rattachées différentes étapes : déni, colère, marchandage, tristesse. Vient ensuite une seconde phase, ascendante, dans laquelle de l’énergie de vie est contactée et qui permet une remise en mouvement de l’individu : acceptation, pardon, quête de sens, sérénité et paix retrouvée. » Reste à pouvoir franchir cette seconde étape, et ainsi sortir de la tétanie et de l’abattement pour s’engager dans l’action.

Le verrou de l’impuissance

Le sentiment d’impuissance est un marqueur récurrent de la solastalgie. Aux yeux de l’éco-anxieux, les petits gestes quotidiens pour préserver la planète à l’échelle individuelle deviennent souvent bien dérisoires face à la magnitude du phénomène et à des forces politiques ou économiques qui les dépassent. Puisque mon action ne change pas vraiment le cours des choses, à quoi bon ? C’est la fameuse idée d’impuissance acquise décrite en neurosciences.

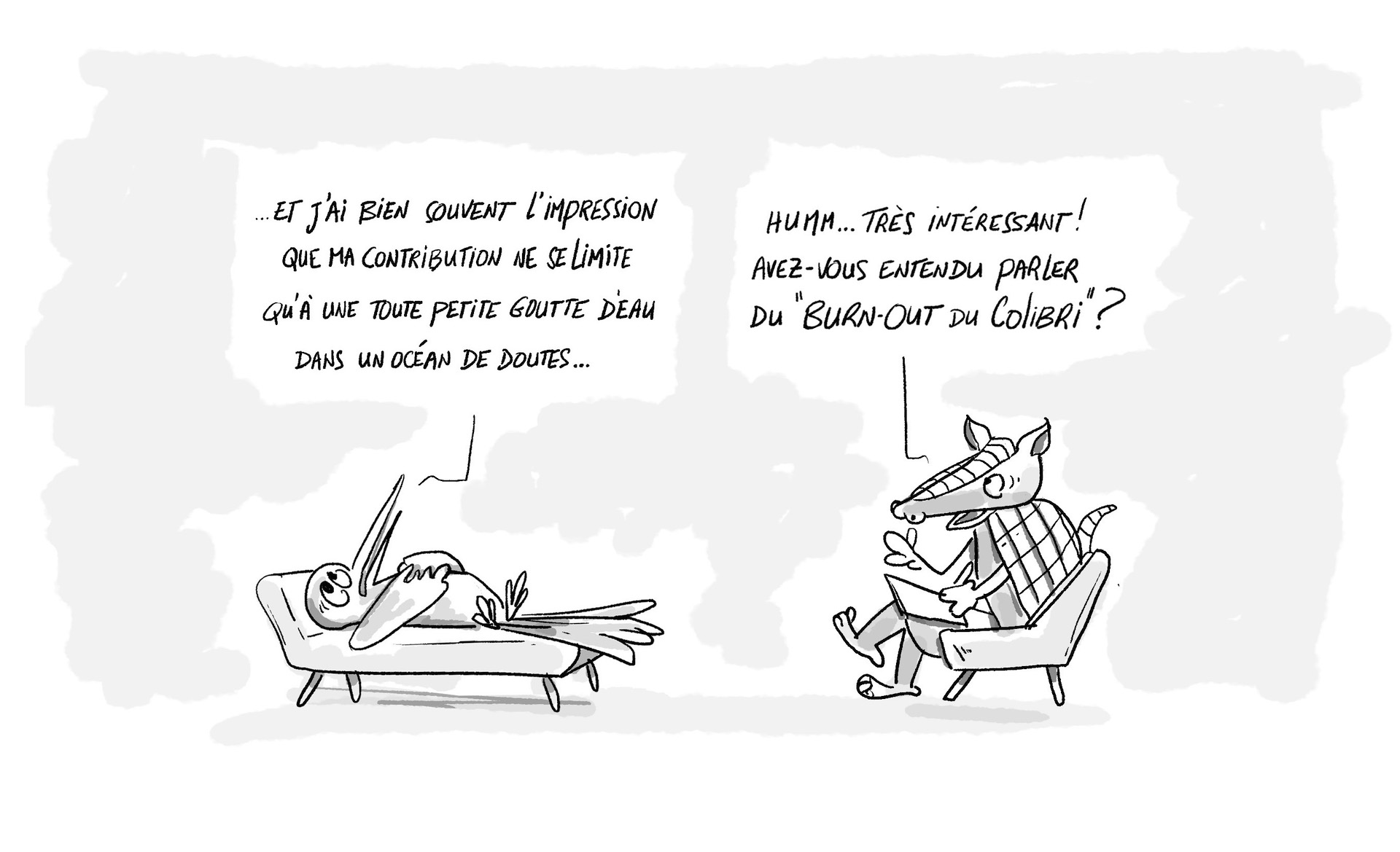

Ils sont pourtant nombreux à avoir énormément investi le champ de l’action personnelle, multipliant les petits gestes qui comptent, telle la fameuse légende

du colibri reprise par l'essayiste Pierre Rabhi où l'oiseau "fait sa part" en transportant de l'eau dans son bec pour éteindre l'incendie de forêt. Sans relâche, ils passent au crible chacunes de leurs habitudes quotidiennes pour les verdir tant que faire se peut, un exercice de tous les instants virant parfois à l’obsession. Or, cette quête d’éco-perfection mène tout droit à l’épuisement et à l’abattement généralisé. Tant d’efforts déployés pour un impact jugé infime à l’échelle des enjeux... C’est ce que la blogueuse Justine Davasse, à l’origine d’un groupe d’échanges online sur la solastalgie, nomme très justement « le burn-out du colibri ».

Ce sentiment d’absence d’impact suffisant à l’échelle individuelle dirige donc les attentes au niveau de l’action collective. Mais ici encore, c’est le constat de l’impuissance globale de la société qui est pointé.

Le regard tourné vers des changements systémiques, l’inaction de la classe dirigeante est régulièrement épinglée, avec notamment une grande frustration liée au manque de prise de décisions politiques en la matière. L’étude du Lancet Planetary Health précédemment citée l’établit clairement : « L'anxiété et la détresse liées au climat sont corrélées à la perception d'une réponse inadéquate du gouvernement et aux sentiments de trahison associés. » Près des deux tiers des jeunes interrogés considèrent que les autorités ne font pas assez en matière d’environnement et 58 % d’entre eux jugent qu’elles ont trahi les nouvelles générations sur ce sujet.

Face à ce constat d’absence totale de maîtrise et d’impuissance généralisée - 56 % de jeunes se sentent impuissants face à la question environnementale -, comment reprendre pied ? Comment retrouver foi en la capacité bénéfique de l’Homme et transformer ces émotions en puissance d’action ?

De l’asthénie au mouvement...

La tâche n’est pas simple. Il s’agit de dépasser une forte dissonance : cette idée, forcément sidérante, selon laquelle l’humain s’auto-détruit.

S’en extraire nécessite un réalignement à plusieurs niveaux : notre perception de nous-mêmes et de nos actions à titre individuel, notre rôle dans le collectif, et enfin notre place dans la biosphère. En somme, c’est l’exercice d’une grande réconciliation.

Se réconcilier avec soi s’impose comme la première pierre. Exit bien sûr les rapports schizophrènes au monde, où nos actions ne reflètent en rien nos convictions; il s’agit de vivre en cohérence avec nos valeurs. Mais le défi pour nombre d’éco-anxieux ne se situe pas vraiment là, car leurs comportements sont en général assez respectueux de l’environnement. C’est plutôt ici une dose d’auto- bienveillance et d’auto-gratitude qui s’avère nécessaire ! Reconnaître que ce qui est fait à l’échelle personnelle n’est pas vain ou dérisoire. Agir dans l’ici et maintenant, et non se projeter à des horizons anxiogènes de 2050, 2100. Bref, être en paix avec soi-même et admettre son modeste impact positif.

Ainsi l’action, même à petite échelle, doit être valorisée car elle est un fort antidote à la solastalgie. Aux États-Unis, les travaux récents de Isabel Grace Coppola de l’Université du Vermont, intitulés « Eco-Anxiety in “the Climate Generation” : Is Action an Antidote? » le montrent. « Il semble, indique-t-elle, que la reconnaissance de nos terrains d'influence soit essentielle à notre capacité à faire face à l’éco-anxiété et à notre résilience à long terme. »

Se réconcilier avec le collectif est également un impératif. L’humain n’est pas le grand ennemi à abattre mais il fait bien partie de la solution. Il est indispensable qu’aux sentiments d’impuissance et de culpabilité collectives succède celui d’utilité : Comment puis-je m’inscrire dans une logique constructive face à ces défis ? Quel est mon rôle et quel impact positif puis-je avoir au sein d’une société durable ? L’articulation de l’individuel et du collectif est clef pour que la notion-même de société soit porteuse de sens. Différentes formes de collectifs peuvent être réinvesties. L’entreprise en particulier, a un rôle décisif à jouer car elle peut apporter une partie de la réponse en rendant le travail riche de sens.

Elle présente également cet avantage qu’elle est une force qui impulse le collectif à une échelle adaptée. Loin du gigantisme des États ou du faible impact de petites initiatives isolées, les entreprises embarquant l’ensemble de leurs salariés et parties prenantes sont un levier potentiel de changement puissant. Des initiatives florissantes telles que le mouvement international B Corp, les entreprises dites « à mission » et l’Action Tank « Entreprises et Pauvreté » en France, ou encore le Yunus Social Business en Allemagne, fédèrent des stratégies ambitieuses en la matière. Les villes et les communes sont également une échelle de territoire fructueuse où les résultats s’observent plus facilement, et le collectif peut s’exprimer pleinement sans pour autant être dilué. Ces structures sont des lieux d’actions environnementales essentiels pour concrétiser le changement à un autre niveau que celui de l’individu, ou de l’État, et ainsi redonner l’espoir plus tangible d’un mouvement commun.

Enfin, et avant tout, se réconcilier avec le monde naturel. Nous nous trouvons collectivement face à ce que l’écologue américain Robert Pyle nomme l’« extinction de l’expérience de la nature » ou un « déficit de nature ». Or, cette déconnexion est bien la source de nos tourments. D’une part, parce que cette distanciation a favorisé des comportements de mise au pas de notre environnement et de prédation, encouragés par une illusion de contrôle et de supériorité sur la nature. D’autre part, parce qu’elle nous fait du bien !

Et ceci, nous l’avions un peu oublié.

Dans son ouvrage paru cette année, Cerveau et nature, le chercheur en neurosciences Michel Le Van Quyen présente la capacité restauratrice de la nature sur notre santé physique et mentale. Présence des arbres, silence des montagnes, rythme des vagues, odeur de la terre... les impacts physiologiques, cognitifs, et même psychologiques sont insoupçonnés. Loin de l’ésotérisme, ce champ de la recherche scientifique est d’ailleurs en plein essor et les nouveaux bénéfices du contact avec la nature sont régulièrement découverts. Par exemple, la diminution des biomarqueurs du stress a été clairement décrite par des scientifiques de l’Université de Michigan aux États-Unis. La biologiste canadienne Rachel Buxton démontre également que les sons de la nature ont un impact positif sur les performances cognitives et la sensibilité à la douleur. Une étude menée sur des élèves à Barcelone a même identifié une capacité d’attention et un QI augmentés au contact des espaces verts.

Un autre domaine d’investigation actuelle tout à fait passionnant de la médecine intégrative porte sur le lien entre la nature et notre microbiote, avec des impacts sur la santé physiologique et psychique.

Concrètement, Mathew White, chercheur britannique en psychologie de l’environnement à l’Université d’Exeter, a tenté d’évaluer la dose de nature qui peut contribuer de façon significative à une meilleure santé physique et psychique. Verdict : passer au moins deux heures par semaine au vert. Il est donc grand temps de « revivifier nos cerveaux fatigués de trop d’artificiel », nous dit Michel Le Van Quyen. C’est aussi l’appel que 26 scientifiques ont cosigné dans Science en 2019, avec un article intitulé « Nature and mental health : an ecosystem service perspective ». C’est précisément l’ambitieuse mission que s’est assignée l’Université dans la Nature, née au Canada et récemment implantée également au Luxembourg, qui entend ainsi réconcilier l’humain avec son environnement (voir notre interview page 65).

Cesser la dichotomie entre Homme et nature est donc bénéfique pour notre bien-être et une façon de revisiter nos émotions de façon positive... Mais il y a plus. Fondamentalement, et c’est la bonne nouvelle, cette proximité retrouvée avec la nature nous conduit à adopter un comportement plus protecteur de l’environnement, et donc à agir. Comme le rappellent la philosophe Cynthia Fleury et l’écologue Anne-Caroline Prévot dans leur ouvrage Le souci de la nature, « Savoir ne suffit visiblement pas. Il faut le vécu. L’expérience. »

Une étude menée sur 20 000 personnes au Royaume-Uni et intitulée « Nature contact, nature connectedness and associations with health, wellbeing and pro-environmental behaviours », montre ainsi que la fréquentation (au moins hebdomadaire) de la nature est positivement associée à la santé et aux comportements pro-environnementaux des individus. Une société plus exposée à la nature sera plus encline à se mettre en mouvement pour la protéger. Et les chercheurs de conclure ainsi : « Il est probable que des interventions visant à renforcer le contact et la connexion avec la nature soient nécessaires pour améliorer en synergie la santé humaine et planétaire. » Car les deux vont de pair. Santé de l’Homme et santé des écosystèmes, tout est lié. Il y a un continuum du vivant et il est temps de retrouver notre place, et donc notre rôle, dans le monde. L’enjeu est de taille.

des jeunes se déclarent être « inquiets », voire « extrêmement inquiets » face à la question climatique et environnementale et 76% jugent le futur inquiétant

ne font plus confiance aux gouvernements sur la question climatique

se déclarent hésitants à avoir des enfants

(Source : Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey. The Lancet Planetary Health, déc 2021.)