Stratégie pour la nature : pourquoi les entreprises en ont besoin ?

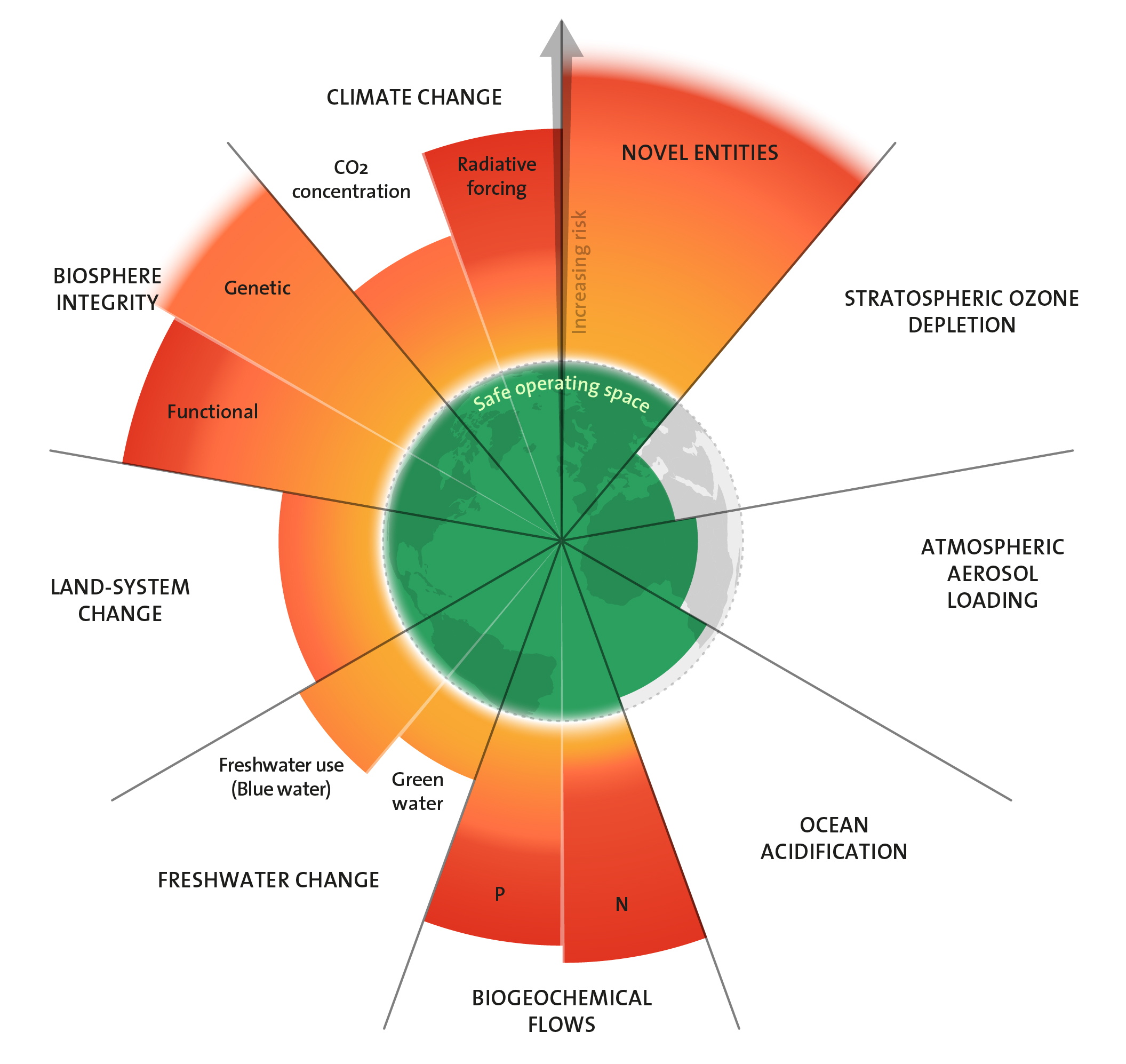

Six des neuf limites planétaires, telles que définies par le Stockholm Resilience Center, sont désormais dépassées. Elles représentent les seuils de tolérance à la pression humaine sur les neuf processus critiques qui, ensemble, maintiennent la stabilité et la résilience de la Terre. Les écosystèmes sont mis à mal. En quoi ces perturbations majeures affectent-elles le monde économique ? Pourquoi les entreprises doivent-elles s’emparer de ce sujet et se doter d’une stratégie pour la nature ?

État de la biodiversité : un défi pour le monde économique

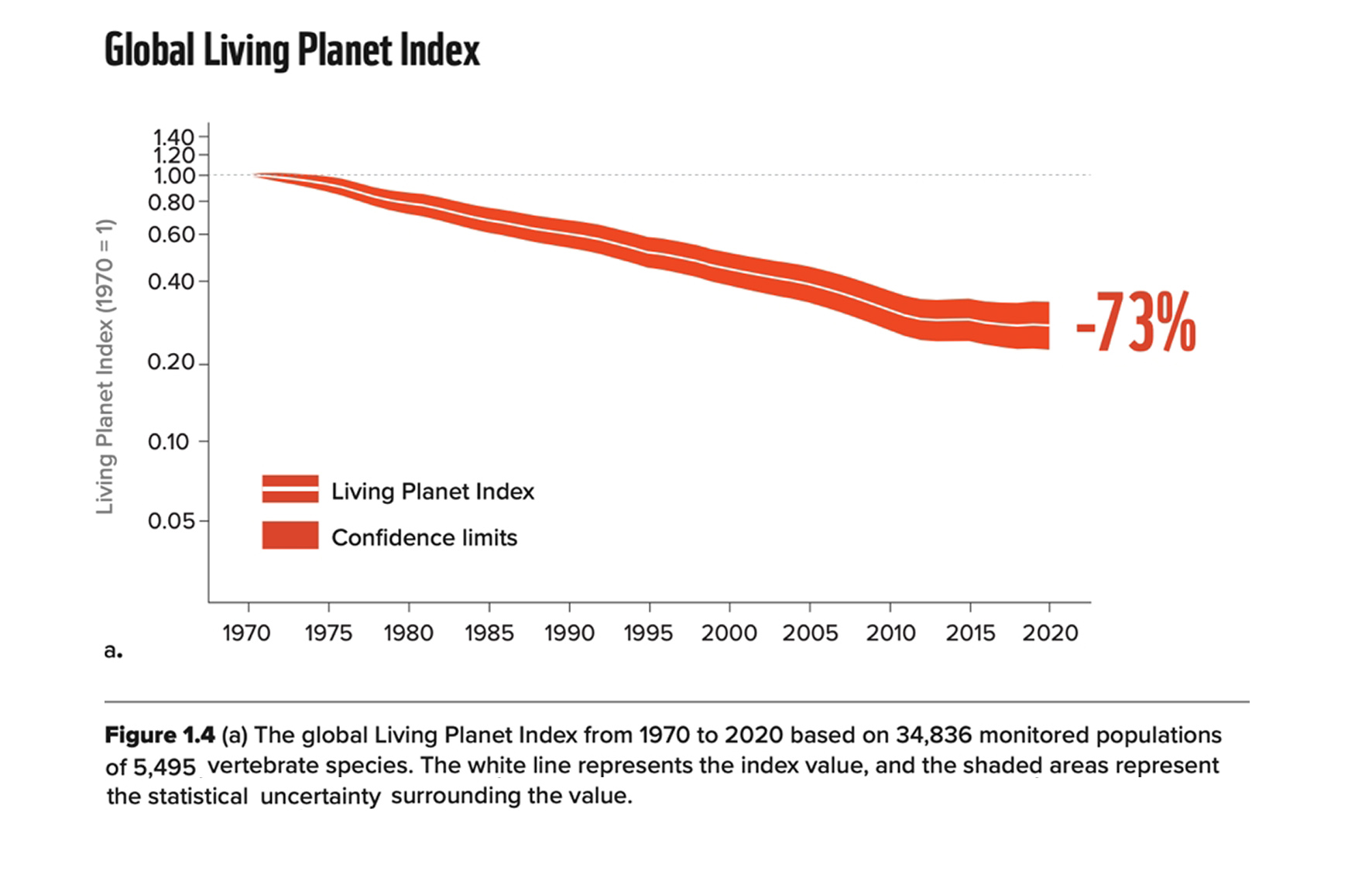

La nature est en danger, autrement dit l’ensemble de la vie sur Terre, sans oublier l’ensemble des éléments inanimés de cette planète. La Taskforce on Nature-Related Financial Disclosures (TNFD) définit la nature comme une interconnexion de quatre royaumes : l’eau douce, la terre, l’océan et l’atmosphère. Un cinquième s’intercale au sein de ce schéma : la société. Il est difficilement concevable de distinguer l’être humain de la nature. L’Homme évolue dans ce monde et fait partie intégrante de la grande notion de « Nature ». Il compte parmi la grande diversité des organismes vivants de notre planète, la biodiversité. Les scientifiques et organisations internationales alertent concrètement sur l’urgence de ce qui est décrit aujourd’hui comme une nouvelle extinction de masse. Selon le WWF Living Planet Report de 2024, la nature décline, avec de dangereux points de bascule imminents. En 50 ans (1970-2020), la taille moyenne animales a diminué de 73 %.

Comment en est-on arrivé à un effondrement si vertigineux ?

Depuis le rapport sorti en 2019 de l’IPBES (Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques) constatant une extinction sans précédent, il a été mis en évidence que les activités humaines sont la principale origine de l’érosion de la biodiversité. Cinq facteurs sont mis en avant afin de comprendre comment le déclin s’opère et surtout comment l’humanité peut conduire la transformation nécessaire pour le stopper : le changement de l’utilisation des terres et des mers, facteur le plus important ; l’exploitation des ressources naturelles ; les bouleversements climatiques ; les pollutions diverses ; et enfin la propagation d’espèces invasives. L’ensemble des écosystèmes sont touchés, avec des impacts colossaux y compris pour l’Homme. Un exemple cité pour comprendre ces incidences est la dégradation des récifs coralliens essentiels à la vie de nombreuses espèces marines qui entraîne une chute des volumes de pêches locales et industrielles. On parle ici de perte de services écosystémiques, ces services rendus par la nature, sur lesquels les êtres humains reposent pour le bon fonctionnement de leur vie. Ils regroupent les approvisionnements divers issus de la nature (nourriture, matériaux, ...), les régulations climatiques ou encore du cycle de l’eau (limitation des sécheresses ou inondations…), les apports socioculturels de la nature, et enfin les divers supports nécessaires au bon fonctionnement d’autres systèmes comme les cycles biogéochimiques.

Les limites planétaires selon le Stockholm Resilience Centre. L’érosion de la biodiversité se reflète dans l’intégralité de la biosphère.

La nature disparaît. La dernière édition du Living Planet Report qui mesure l'évolution moyenne de la taille des populations pour plus de 5 000 espèces de vertébrés, montre un déclin de 73 % entre 1970 et 2020.

Le président de l’IPBES, Sir Robert Watson, alerte : « Nous sommes en train d’éroder les fondements mêmes de nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier ».

Le rapport Global Risks du World Economic Forum, paru en 2024, démontre que plus de 55 % du PIB mondial est modérément voire très dépendant de la nature et des services rendus par les écosystèmes. Ceci représente plus de 58 000 milliards de dollars. De plus, la perte de biodiversité et l’effondrement des écosystèmes ont été classés dans le rapport de 2025 en 2ème position des risques les plus élevés auxquels nous devrons faire face d’ici dix ans. Notre économie mondiale est en danger.

Face à ce constat, les entreprises ne peuvent plus rester indifférentes. Grandes contributrices à l’érosion des écosystèmes, elles dépendent pourtant largement de la nature. L’approvisionnement en matières premières, la stabilité climatique, le bien-être et la santé des salariés constituent quelques exemples de services écosystémiques indispensables au bon fonctionnement d’une entreprise.

À l’issue de la 15ème Conférence des Parties sur la Biodiversité de décembre 2022, un accord historique voit le jour : le Kunming-Montréal Global Biodiversity Framework. Ce cadre international, signé par 196 gouvernements, prévoit l’arrêt de la dégradation de la nature d’ici 2030 et dévoile 23 cibles pour préserver les écosystèmes et assurer un lien durable entre activités humaines et nature. Les entreprises constituent un moteur central pour l’atteinte de ces objectifs. La cible 15 identifie ainsi concrètement les responsabilités des entreprises en matière d’évaluation et de reporting de leurs impacts, risques et dépendances envers la nature à travers leurs opérations directes et tout au long de leur chaîne de valeur. S’ajoute à ce contexte international des engagements nationaux pris par les États pour contribuer à l’atteinte des cibles mondiales. Au Luxembourg, ceci se traduit par le Plan national pour la protection de la nature (PNPN) dont la 3ème version définit les actions à mettre en œuvre pour l’horizon 2030.

Environ un quart des récifs coralliens mondiaux a déjà subi des dégâts irréversibles, et deux tiers sont gravement menacés. Habitat précieux pour de nombreuses espèces de poissons, leur dégradation entraîne également une chute des activités de pêche.

L'industrie alimentaire dépend directement de la santé des écosystèmes. Petite ferme écologique à Arinos, Brésil.

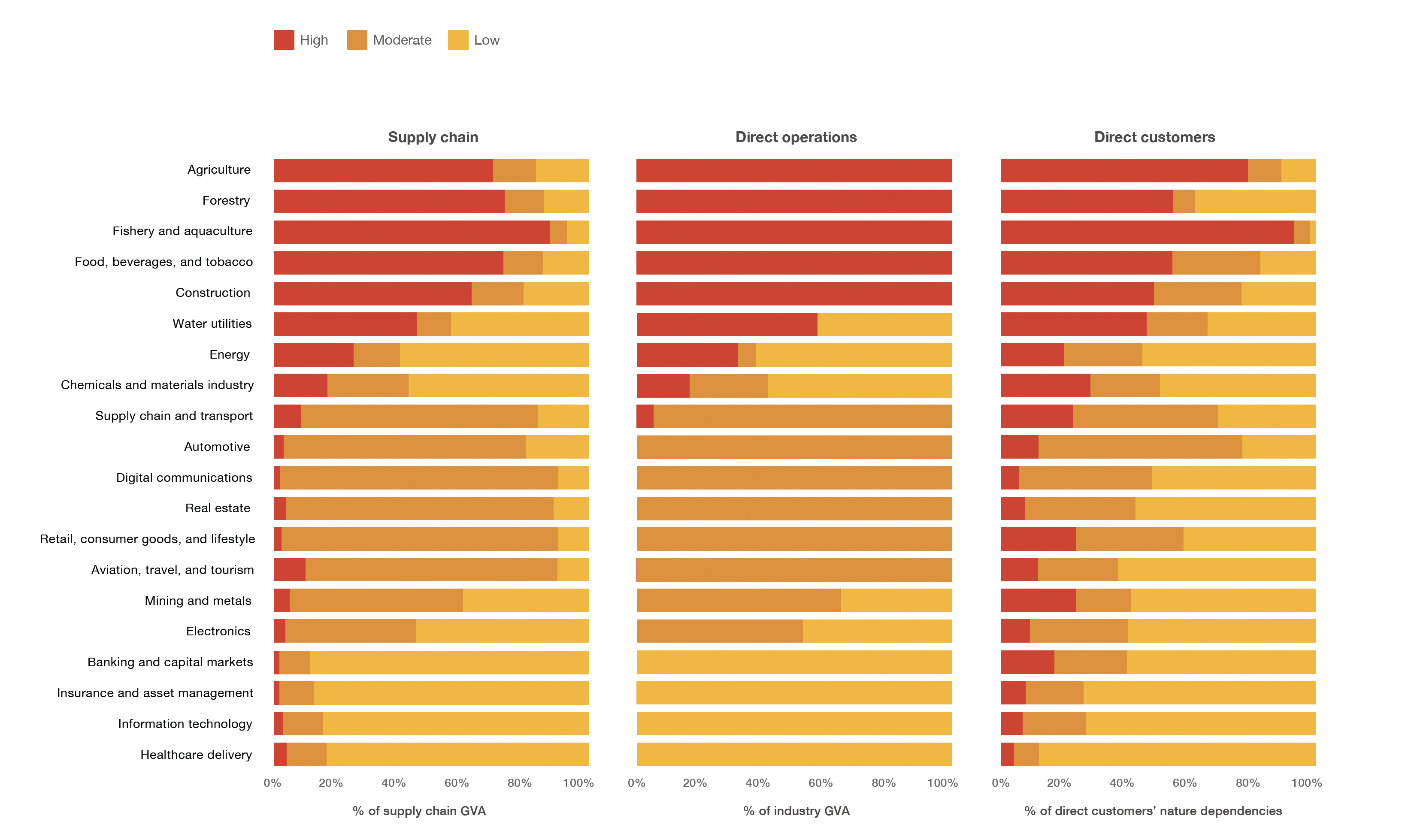

Cependant, ce contexte reste loin d’être suffisant, et trop peu d’organisations intègrent la nature dans leur stratégie. Néanmoins, de plus en plus d’entreprises prennent conscience des multiples risques que les impacts liés à la nature font peser sur leurs activités. Selon un rapport récent de Business for Nature et du Carbon Disclosure Project (CDP), une entreprise sur quatre identifie des risques liés à la nature ayant un impact sur leurs finances et leur stratégie, pour un montant total dépassant 690 milliards de dollars. Les principaux risques encourus par les entreprises qui ne s’engagent pas dans une transformation sont de trois ordres : opérationnels, réglementaires et réputationnels. Les risques opérationnels sont une réalité concrète pour de nombreux secteurs économiques. Les trois secteurs les plus dépendants de la nature (l’agriculture, le bâtiment et l’industrie agroalimentaire) génèrent ensemble une valeur ajoutée totale de 8 000 milliards de dollars, soit environ deux fois la taille de l’économie allemande.

Ces secteurs dépendent directement de la santé des écosystèmes pour leur approvisionnement en matières premières. Ils reposent également sur des services tels que la disponibilité en eau douce, la pollinisation, ou encore la régulation des ravageurs et des maladies. Sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement est donc essentiel. D’autres activités peuvent être indirectement touchées par ces risques. Rabobank, dans son analyse d’impact et de dépendance à la nature, souligne que 85 % de la part analysée de son portefeuille est fortement dépendante des services écosystémiques tels que la disponibilité des eaux souterraines et de surface, la qualité des sols ou encore la régulation du climat. Le secteur du tourisme est lui aussi fortement dépendant de la bonne santé des écosystèmes : pollution, désertification, inondations… La nature change parfois de visage, et la dégradation massive de ces milieux pose question sur l’avenir de ce secteur. À titre d’exemple, les activités touristiques liées aux récifs coralliens génèrent une valeur annuelle de 36 milliards de dollars. Les risques réglementaires représentent également un enjeu croissant pour les entreprises. Qu’il s’agisse d’anticiper un cadre de plus en plus exigeant ou de répondre aux obligations actuelles, toutes les entreprises sont concernées. Le non-respect des réglementations peut entraîner des restrictions d’accès aux terres et ressources, des coûts d’indemnisation ou encore des retards. Au-delà de la contrainte juridique, les obligations d’évaluation et de transparence représentent une opportunité de gestion globale des risques, permettant d’agir et de renforcer la résilience de l’entreprise.

Le rôle particulier des institutions financières

Aujourd’hui, les flux financiers soutiennent en grande partie des activités nuisibles aux écosystèmes. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a souligné que le simple redéploiement de 7,7 % des flux financiers mondiaux actuellement négatifs pour la nature permettrait de combler le déficit d’investissement nécessaire au financement de solutions de protection et de restauration des écosystèmes.

Par ailleurs, selon une étude menée en juin 2023 par la Banque centrale européenne, 75 % des prêts bancaires en Europe sont accordés à des entreprises fortement dépendantes des services écosystémiques pour la production de biens et services.

Pour en savoir plus : https://www.unepfi.org/industries/banking/nature-target-setting-guidance/

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) constitue aujourd’hui la principale obligation en vigueur, incluant la mesure des impacts sur les écosystèmes terrestres et marins. Malgré certaines incertitudes entourant cette réglementation, les entreprises concernées ont mobilisé les ressources nécessaires et ont ainsi démontré la pertinence de ces dispositifs pour faire passer le secteur privé à l’action. Si la CSRD repose sur la mesure de données, d’autres cadres de reporting permettent de mettre en lumière l’ensemble des risques, dépendances et opportunités liés à une activité. La Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) propose un cadre volontaire pour aller plus loin et se démarquer.Début 2024, 320 entreprises avaient annoncé leur intention d’utiliser le cadre TNFD pour analyser et publier leurs risques liés à la nature d’ici 2025. En octobre 2024, ce chiffre est passé à plus de 500 entreprises, représentant une capitalisation boursière de plus de 6 500 milliards de dollars.Enfin, les risques réputationnels peuvent être de puissants moteurs de transformation au sein des organisations privées.

Poursuivre des activités néfastes pour les écosystèmes peut entacher la réputation d’une entreprise et mettre en péril sa pérennité : c’est le message porté par de nombreux acteurs, qu’il s’agisse des salariés, investisseurs, consommateurs ou de la société civile.

Pour prouver leur engagement, 194 institutions financières ont signé le Finance for Biodiversity Pledge en 2023, s’engageant à contribuer positivement à la préservation et à la restauration de la nature. À l’inverse, ne pas amorcer de changement expose toute entreprise impactant les écosystèmes à des risques majeurs, notamment face aux plaintes des parties prenantes.

À titre d’exemple, la marée noire de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique a coûté à BP 65 milliards de dollars en amendes, indemnisations et frais juridiques.

S’engager dans une stratégie nature et un plan de transition

Au-delà d’une approche strictement axée sur la gestion des risques, une transition vers un modèle favorable à la nature ouvre également la voie à de nombreuses opportunités.

Les entreprises peuvent générer de nouveaux revenus et réduire certains coûts. De nouveaux marchés et produitspeuvent émerger de cette transition. Par exemple, Unilever a estimé un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros en 5 à 7 ans grâce au développement de son offre à base de plantes. Selon le Forum économique mondial, les gains potentiels d’une transition favorable à la nature sont estimés à plus de 10 000 milliards de dollars d’ici 2030.

Les réductions de coûts découleront notamment d’une utilisation plus efficace des ressources.

D’après un rapport de McKinsey & Company (2022) intitulé "Nature in Balance", des leviers tels que la réduction du gaspillage alimentaire, l’agriculture régénérative ou encore le développement de modèles de réduction de la production de plastique pourraient générer 700 milliards de dollars de revenus annuels.

Pourcentage de la valeur ajoutée brute directe et de la chaîne d'approvisionnement selon le niveau de dépendance à la nature (élevée, moyenne, faible), par secteur d'activité.

Enfin, une des plus grandes opportunités réside dans le potentiel de création d’emplois. Le rapport Future of Nature and Business du Forum économique mondial prévoit qu’une transition véritable dans les secteurs de l’énergie, de la construction et de l’alimentation pourrait créer 395 millions d’emplois dans le monde entier. L’urgence de la situation est soulignée par de nombreuses organisations internationales et dirigeants d’entreprises à travers le globe. Le WWF place cette problématique au cœur de ses priorités actuelles. Dans un rapport publié en décembre 2024, l’organisation appelle les entreprises et institutions financières à développer des plans de transition pour la nature, en les reliant à court terme aux plans de transition climatique. Un plan intégré à ces deux enjeux serait ainsi particulièrement pertinent pour identifier des synergies.

Méthodologies pour s’engager

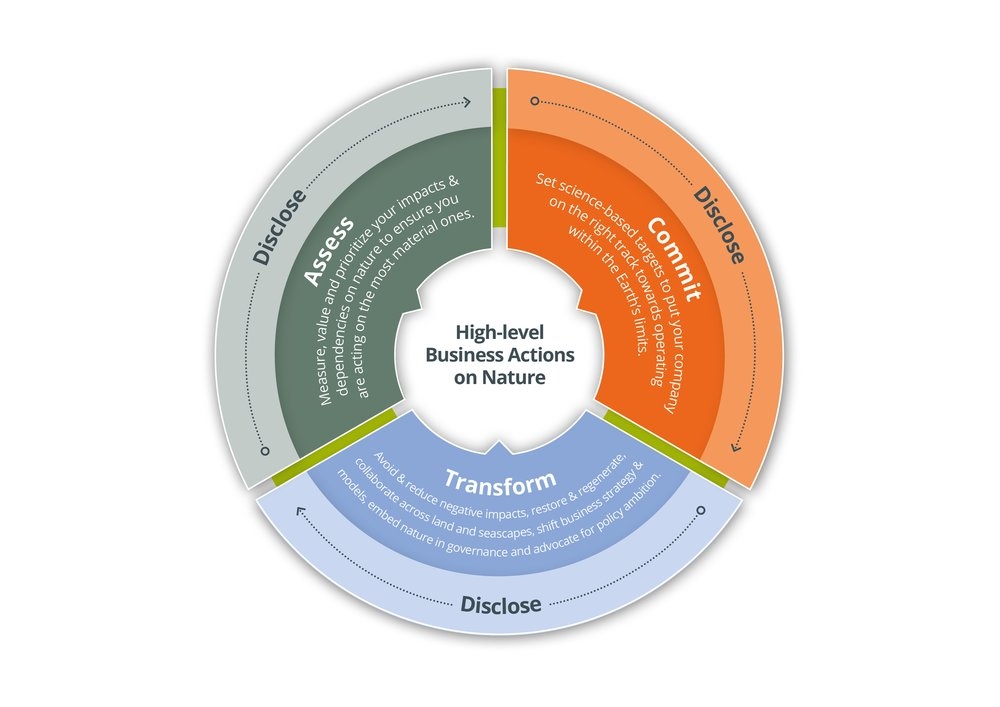

La transformation vers un modèle compatible avec les limites planétaires reste un défi de taille. Cependant, plusieurs cadres méthodologiques ont été mis en place pour aider les entreprises à répondre à cette urgence. L’approche ACT-D, qui propose un processus structuré en quatre étapes : évaluer, engager, transformer, puis suivre et rendre compte, s’aligne avec les exigences de la CSRD, du SBTN et du TNFD.

Évaluer – Identifier les risques, impacts, dépendances et opportunités

La première étape est de bien comprendre l’étendue des impacts d’une entreprise sur la nature, aussi bien sur ses sites que via ses opérations directes ou à travers l’ensemble de sa chaîne de valeur. Les pressions exercées par une entreprise sur les écosystèmes peuvent varier d’une région à l’autre. Ce sont les impacts dits "matériels", ceux qui justifient une action prioritaire, qui doivent être ciblés.

Plusieurs outils peuvent aider dans cette démarche. Le Global Biodiversity Score, développé par CDP Biodiversity, permet d’obtenir une évaluation quantitative des impacts à l’échelle de la chaîne de valeur. Le WWF Biodiversity Risk Filter permet de prioriser les actions à mettre en place. De son côté, la plateforme ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure) identifie les impacts et dépendances par secteur ou pour des institutions financières.

Une fois les impacts identifiés, il devient possible de cartographier les dépendances directes et indirectes d’une entreprise aux différentes composantes des écosystèmes. Une analyse de matérialité peut alors être réalisée pour déterminer les priorités d’action. Carrefour, par exemple, a confirmé, à travers l’utilisation de l’outil Materiality Screening Tool du SBTN, qu’il fallait concentrer les efforts sur certaines matières premières comme les produits laitiers, la viande et le café.

S’engager – Définir des objectifs et un plan d’action

Une fois les impacts, dépendances, risques et opportunités identifiés et cartographiés, une entreprise peut prioriser ses actions et définir des objectifs. C’est la phase d’engagement. L’entreprise doit s’assurer que ses objectifs de neutralité carbone sont cohérents avec ceux de la préservation de la biodiversité, car le lien entre le climat et la biodiversité ne peut être traité séparément. De plus, pour certaines entreprises, des objectifs spécifiques peuvent être définis pour les différents écosystèmes impactés. La méthodologie prônée par le SBTN et le WWF adopte une approche particulière pour les écosystèmes terrestres, les écosystèmes d’eau douce et les écosystèmes marins. Il est conseillé de valider indépendamment les objectifs fixés. Cela peut être réalisé via l’Accountability Accelerator, qui offre une vérification basée sur les dernières recommandations scientifiques.

Provision se développe dans le secteur de l'alimentaire et mise sur les pratiques régénatrices. Ici, en partenariat avec la Good Fish Foundation, des pratiques de pêche sélectives pour préserver les océans.

Transformer – Passer à l’action

Un ensemble cohérent d’actions est ensuite mis en place et suivi pour atteindre l’ambition stratégique. Cela concerne deux domaines principaux. D'abord, les sites et opérations de l'entreprise. Les espaces verts et les bâtiments offrent des opportunités pour réduire les impacts et préserver les écosystèmes locaux. Des mesures telles que des pratiques de tonte différée, l’installation de nichoirs sur les bâtiments, ou la mise en place de systèmes de collecte des eaux pluviales ne sont que quelques exemples de possibilités. Le deuxième domaine concerne l’ensemble de la chaîne de valeur. Pour assurer une véritable transition, il est nécessaire d’impliquer les parties prenantes dans le changement. Engager, évaluer, former et soutenir les fournisseurs pour qu’ils identifient les impacts et modifient leurs pratiques peut être approprié pour de nombreuses entreprises. De plus, il est crucial de former et d’impliquer les employés. Ils peuvent devenir de véritables ambassadeurs du sujet auprès d’un public plus large.

Divulguer – Suivi et rapport

Une stratégie ne devient réalité que lorsqu’elle est étroitement surveillée à travers des mécanismes de contrôle appropriés. De plus, il est essentiel de définir une gouvernance appropriée pour garantir l’intégration de la stratégie à l’échelle de l’ensemble de l’organisation. Une fois les étapes précédentes engagées, il est également important de divulguer les actions entreprises. Choisir de se conformer à des normes volontaires permet à l’entreprise de mettre en avant son engagement et d’améliorer son image auprès de toutes les parties prenantes.

Assurer l’avenir de nos entreprises signifie garantir leur viabilité dans le monde de demain, un monde où les services fournis par la nature ne peuvent plus être pris pour acquis. L’effondrement de la biodiversité présente de nombreux risques, et il est temps de comprendre ces risques pour redéfinir nos activités. Il est urgent de mobiliser les efforts pour transformer nos entreprises et en faire des moteurs d’un monde bénéfique à la fois pour la nature et pour l’humanité.

A lire aussi dans le dossier "The Business Case for Nature" :