Entretien avec Naomi Oreskes

« Nous devons rester vigilants face au jeu de la désinformation »

Dans cette interview captivante, Naomi Oreskes, historienne des sciences et professeure à Harvard, martèle l'urgence de comprendre les mécanismes de désinformation à l’œuvre dans notre société. L'instillation délibérée du doute par certaines industries constitue un obstacle majeur aux actions collectives essentielles telles que la lutte contre le changement climatique.

Sustainability Mag : Naomi, votre carrière académique a débuté en tant qu'historienne des sciences, mais vous vous êtes ensuite plongée dans un domaine de recherche vraiment distinctif, l'agnotologie. En quoi cela consiste-t-il ?

Naomi Oreskes : L'agnotologie est l'étude de l'ignorance et de la manière dont elle est socialement construite et perpétuée. Mon parcours dans ce domaine a commencé lors de mes recherches sur l'histoire de l'océanographie. J'ai découvert des scientifiques qui étudiaient le changement climatique depuis les années 1950, mettant en lumière une riche histoire de la recherche climatique largement négligée. Ce qui m'a vraiment frappée, c'est la richesse des preuves scientifiques soutenant le changement climatique, bien plus substantielle que ce qui était présenté dans les médias américains du début des années 2000.

Cette incohérence entre la connaissance scientifique et la perception du public a éveillé mon intérêt et m'a conduit plus en profondeur dans le domaine de l'agnotologie. J'ai réalisé que de comprendre que l'ignorance est fabriquée et manipulée est aussi crucial que de faire avancer les découvertes scientifiques. En substance, j'ai entrepris un voyage pour dévoiler les racines de l'ignorance sociale et son impact sur des questions cruciales comme le changement climatique.

C'est en effet un voyage fascinant. Dans votre best-seller, « Les Marchands de doute » paru en 2010, vous avez mis en lumière comment les entreprises manipulent la science pour cultiver l'ignorance. Pouvez-vous nous donner un aperçu de la manière dont la science est ainsi utilisée ?

Certainement. Cet ouvrage « Les Marchands de doute » explore profondément ce phénomène troublant, révélant diverses occasions où la science a été mal utilisée ou déformée pour semer les graines du doute. Nous explorons des moments clés des années 1970, 1980 et 1990 où les scientifiques parvenaient à un consensus sur plusieurs questions cruciales. Par exemple, ils ont confirmé les risques pour la santé liés au tabac, les dommages environnementaux causés par les pluies acides et la menace imminente du réchauffement climatique.

Ce qui est particulièrement intrigant, c'est que ceux qui remettaient en question ce consensus scientifique n'étaient généralement pas des scientifiques dans ces domaines respectifs. Les quatre personnes clés que nous avons étudiées, les quatre "marchands de doute" d'origine, étaient des physiciens de la guerre froide, mais n'avaient que peu ou pas d'expertise en sciences du climat, en chimie atmosphérique, ou en santé publique. En bref, ils n’appartenaient pas aux communautés scientifiques expertes pertinentes. Leurs motivations étaient idéologiques, et non scientifiques, ce qui les a initialement amenés à s'aligner avec l'industrie du tabac, puis avec des groupes libertariens prônant le non-interventionnisme gouvernemental sur le marché. Ces individus ont présenté les potentielles interventions gouvernementales comme des atteintes à la liberté personnelle, alimentant ainsi efficacement les craintes de glisser vers le totalitarisme, un thème que nous approfondissons davantage dans notre dernier livre, "Le Grand Mythe".

Notre recherche dans « Les Marchands de doute » se concentre principalement sur deux aspects clés : les mécanismes utilisés pour semer le doute sur la science et les motivations qui sous-tendent ces actions. Fondamentalement, notre livre explore le "comment" en illustrant les divers moyens utilisés, légitimes et illégitimes. Souvent, ces "marchands" exploitaient les incertitudes inhérentes à la science, car la science prospère en reconnaissant et en traitant l'incertitude. Ils se sont emparés d’un aspect de la science qui devrait précisément être une force, à savoir sa transparence pour identifier les domaines nécessitant davantage de recherche. Ils l'ont transformé en une faiblesse, suggérant que si nous ne savons pas tout, nous ne savons rien. Cette stratégie est insidieuse car elle exploite un élément de vérité pour éroder la confiance du public dans la science.

D'autres tactiques employées étaient bien moins honnêtes, telles que présenter des faits scientifiques établis comme inconnus, comme attribuer le changement climatique à l'activité volcanique ou suggérer que les rétroactions des nuages mettraient un terme au réchauffement climatique mondial, des affirmations qui ont été maintes fois réfutées.

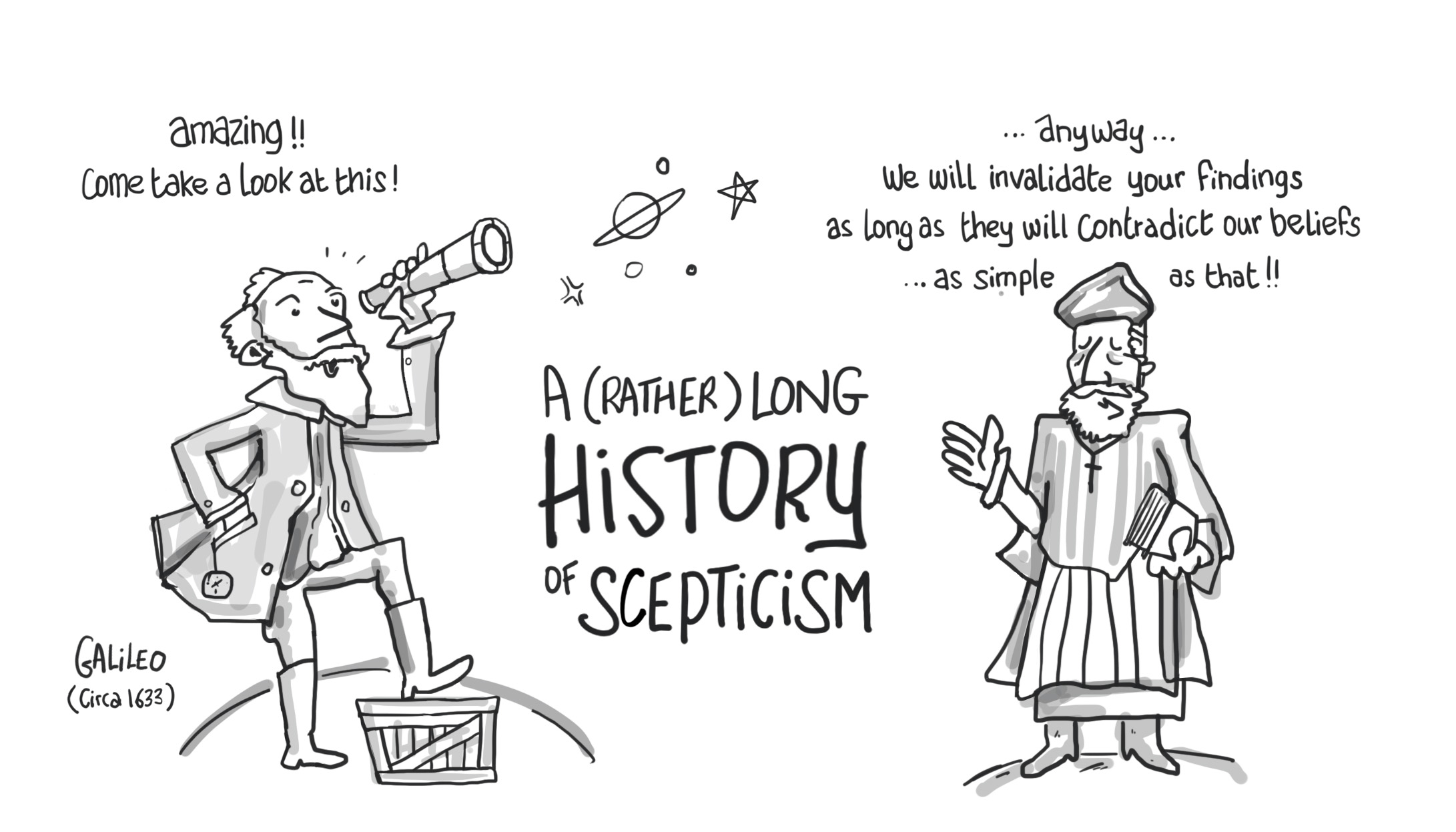

Historiquement, comment décririez-vous la tendance à remettre en question les découvertes scientifiques établies ?

La scepticisme à l'égard des découvertes scientifiques n'est pas un phénomène nouveau et a une longue histoire. Il survient souvent lorsque la connaissance scientifique remet en cause des croyances politiques, religieuses ou personnelles profondément ancrées. Des exemples historiques tels que le conflit de Galilée avec l'Église catholique, la résistance à la théorie de l'évolution ou la persécution des généticiens en Russie soviétique illustrent ce schéma.

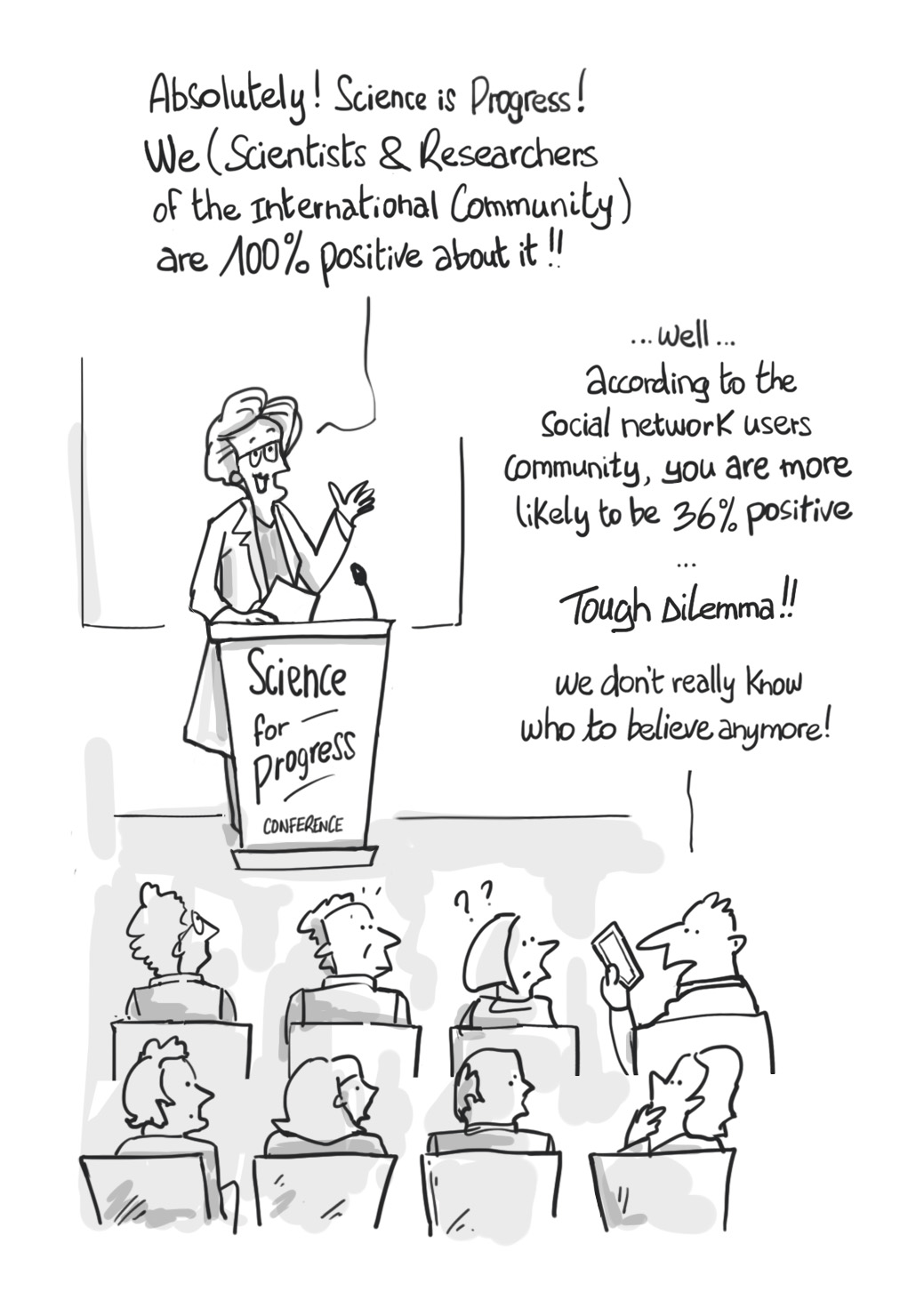

Ce qui distingue le scepticisme actuel, c'est le contexte dans lequel il se développe. Dans les sociétés démocratiques actuelles, les scientifiques sont de plus en plus confrontés à des harcèlements et à un scepticisme souvent motivés par des raisons politiques, et parfois financés par des groupes externes à l'entreprise scientifique. Les médias sociaux amplifient la diffusion rapide d'opinions, parfois dénuées de nuances et d'exactitude, compliquant encore davantage les choses. Pour les scientifiques, en particulier ceux de ma génération et plus âgés, être considérés comme des adversaires est une expérience déconcertante.

Cela est particulièrement frappant car les sociétés démocratiques ont historiquement soutenu la science. Tout au long du XXe siècle, les gouvernements américains et européens, ainsi que les fondations, ont apporté un soutien substantiel aux démarches scientifiques, favorisant ainsi le prestige et le soutien au sein de la communauté scientifique. Par conséquent, faire face au harcèlement et au scepticisme dans les sociétés démocratiques est déstabilisant, car cela va à l'encontre de l'alignement historique entre la science et la démocratie, du moins au cours du dernier siècle ou deux. Selon le sociologue Robert Merton, la science et la démocratie s'alignent naturellement en raison de leurs valeurs communes de questionnement ouvert, de libre échange d'idées et d'une volonté de remise en question et d’autocritique. C’était peut-être excessivement simplifié, mais il y avait du vrai là-dedans. Quoi qu'il en soit, de nombreux scientifiques ont grandi dans cette idée. La vague actuelle d'antagonisme envers la science dans les sociétés démocratiques semble donc différente et profondément choquante pour de nombreux scientifiques. Certaines expériences personnelles, comme le fait de recevoir des menaces, permettent de mieux comprendre les défis auxquels les scientifiques sont confrontés aujourd'hui.

Vous venez de mentionner le rôle des réseaux sociaux dans l'amplification des doutes portant sur la science. Comment caractériseriez-vous cela ?

Les médias sociaux ne sont pas à l’origine des défis que nous rencontrons avec le harcèlement et la désinformation scientifique ; ceci existe depuis que les êtres humains communiquent. Cependant, les médias sociaux ont intensifié ces problèmes de plusieurs manières.

L'impact le plus évident est la propagation rapide de la désinformation. Alors que nous parlons, des industries comme le secteur du gaz inondent les médias sociaux de déni du changement climatique. Les médias sociaux permettent de diffuser rapidement et à moindre coût la désinformation à grande échelle. La désinformation se propage souvent plus rapidement que la vérité car les affirmations sensationnelles attirent l'attention.

« Les Marchands de doute » n'ont pas besoin de prouver que le changement climatique n'a pas lieu ; ils doivent simplement semer suffisamment de doute pour décourager l'action. Cette stratégie semble plus simple, car elle crée de la confusion au lieu de substantier un point. Ceci

est remarquablement facile et ce phénomène est amplifié par Internet et les médias sociaux.

Un autre aspect critique est le comportement des entreprises de médias sociaux elles-mêmes, qui, à mon avis, ont fait preuve d'une grande irresponsabilité. Elles sont conscientes de ces problèmes et ont mis en place des groupes de travail, mais leurs efforts sont clairement insuffisants. Certaines plateformes semblent faire preuve d'un mépris délibéré pour les conséquences de leurs actions. Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, le Center for Countering Digital Hate (Centre de lutte

contre la haine numérique) a constaté qu'une part substantielle de la désinformation sur les vaccins pouvait être attribuée à une douzaine d'individus ou d'organisations. Résoudre ce problème aurait dû être relativement simple, mais dans la plupart des cas, les plateformes de médias sociaux ont refusé d'agir de manière décisive, probablement en raison d'intérêts financiers.

Comment définiriez-vous la vérité dans le contexte actuel ?

Excellente question ! Si j'avais la réponse, j'écrirais ce livre, puis je prendrais ma retraite, car vous savez, c'est une question aussi profonde que celles posées par Aristote et la Bible. Bien sûr, nous n'allons pas résoudre ce problème aujourd'hui. La vérité, dans un sens pragmatique que la plupart des scientifiques emploient, est la quête de la compréhension du monde naturel tel qu'il existe vraiment, et non tel que nous souhaitons qu'il soit. La science tourne autour de la collecte de preuves, de la vérification des théories et de la construction d'hypothèses qui concordent avec ces preuves et nos observations du monde. Une façon de tester l'exactitude de nos connaissances scientifiques est de savoir si elles nous permettent de réaliser des résultats tangibles dans le monde.

S'inspirant des philosophes pragmatistes américains tels que Charles Sanders Peirce et William James, nous testons la vérité dans des situations réelles. Si nos connaissances scientifiques nous permettent de développer un vaccin efficace, cela suggère que notre compréhension a saisi un aspect du monde naturel suffisamment précis pour produire des résultats pratiques. Elle peut ne pas être à 100% exacte ou complète, mais elle est "suffisamment vraie" pour nous permettre d'agir efficacement. Cela correspond à l'idée de William James de tester la vérité dans la réalisation, en la validant par des actions dans le monde réel. Mes points de vue sont plus ou moins alignés sur cette idée. Si je niais la gravité et sautais d'une fenêtre du cinquième étage, les conséquences confirmeraient probablement la vérité sur la gravité, quelle que soit ma croyance, et même si nous pouvons discuter de la question de savoir si j'ai vraiment expérimenté la gravité ou bien la distorsion de l'espace-temps.

Comment l'agnotologie peut-elle aider l'action climatique ?

Lorsque les gens réalisent qu'ils sont victimes de désinformation, cela suscite souvent une réaction émotionnelle puissante : de la colère. Cette colère peut servir de puissant moteur pour le changement.

Lorsque les individus croient qu'il y a simplement beaucoup de confusion autour de questions cruciales, cela peut être démotivant. Ils peuvent penser : "J'attendrai qu'ils comprennent" et poursuivre leurs habitudes, comme manger des hamburgers ou conduire des voitures à essence. Cependant, lorsque vous pouvez dévoiler la nature délibérée de la désinformation et son origine, à savoir les intérêts particuliers cherchant à préserver leur domination politique et économique, cela devient profondément motivant.

J'ai vu l'impact de cette révélation. Lors de mes conférences, il arrive parfois que les gens poussent des exclamations lorsqu'ils réalisent l'ampleur de la manipulation. C'est un moment passionnant où l'on peut clairement voir la compréhension et la motivation des gens évoluer.

Dans votre dernier livre, « Le Grand Mythe », vous affirmez que la promotion de l'idéologie du libre marché a entravé des politiques environnementales et sociales sensées. Est-ce un mythe auquel les sociétés basées sur le modèle américain peuvent échapper ?

Au cours des quatre dernières décennies, une idéologie prédominante a favorisé la déréglementation des marchés et la réduction de la protection des travailleurs, des consommateurs et de l'environnement. Bien que cela ait conduit à une certaine prospérité, cela a empêché une comptabilisation correcte des coûts réels des activités économiques, tels que le changement climatique. Le défi réside dans la prise en compte de ces externalités négatives. Par exemple, lorsque j'achète de l'essence, je paie pour la production et les bénéfices, mais pas pour les dommages climatiques causés par sa combustion. Ces coûts se chiffrent désormais en milliers de milliards de dollars chaque année, selon des institutions telles que le Fonds monétaire international.

La solution est bien connue des économistes : internaliser les coûts externes avec des outils tels qu'une taxe carbone, nécessitant l'intervention du gouvernement car seuls les gouvernements peuvent collecter des impôts. Cela met en évidence le problème central : l'idéologie prédominante qui met l'accent sur la responsabilité individuelle et la liberté a conduit à la croyance que nous pouvons résoudre individuellement ces problèmes complexes. Cependant, en ce qui concerne le changement climatique, seuls les gouvernements peuvent mettre en œuvre certaines des solutions clés.

En Europe, vous trouverez une plus grande volonté d’aborder ces questions. Cependant, aux États- Unis, les choses sont plus complexes, principalement en raison de l'idéologie anti-gouvernementale profondément enracinée à droite.

Comment la désinformation impacte-t-elle le fonctionnement de la démocratie et entrave-t- elle le progrès ?

Dans une démocratie, disposer d'information de qualité est essentiel. C'est kle foindement sur lequel nous prenons nos décisions. Imaginez, si vous pensiez que le changement climatique était un canular ; vous ne soutiendriez pas l’idée d’une taxe carbone, n'est-ce pas ? C'est pourquoi la désinformation est si dévastatrice. Elle obscurcit le jugement des gens, et ceux qui la propagent savent ce qu'ils font.

Souvenez-vous de l'industrie du tabac. Ils savaient que leur produit était mortel, mais ils ont tissé une toile de tromperie, semant le doute sur la science. Ils étaient les pionniers de la diffusion du doute. Réfléchissez à l'impact que cela a eu sur les décisions des gens. Si les gens pensaient que fumer n'était pas si mauvais, ils continuaient à fumer, et l'industrie le savait.

La désinformation ne s'arrête pas simplement aux individus ; elle peut déformer des sociétés entières. Elle effrite les fondements de la démocratie. Lorsque les gens n'ont pas de bonnes informations, ils ne peuvent pas prendre de décisions éclairées. La démocratie repose sur un électorat informé. La désinformation sape ce principe fondamental.

Ainsi, mes amis, nous devons garder un œil vigilant sur le jeu de la désinformation, en particulier s’agissant de questions cruciales comme le changement climatique. Il ne s'agit pas seulement de désinformation ; il s'agit de la tromperie calculée qui nuit à notre démocratie et entrave le progrès.

Comment envisagez-vous le rôle de la science dans la société de demain ?

Le rôle de la science dans la société de demain, c'est tout un casse-tête. Vous voyez, j'ai déjà soutenu cela, et je le répéterai, nous avons besoin non seulement des sciences naturelles, mais aussi des sciences sociales. Les scientifiques - et quand je dis les scientifiques, je parle de ceux qui exercent dans les sciences naturelles - abordent souvent mal beaucoup de problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés. Il leur manque une compréhension des dimensions sociales, des forces culturelles et politiques en jeu.

Au cours de ma vie, j'ai vu les scientifiques rencontrer de la résistance vis-à-vis de leur travail et penser : « Eh bien, ce n'est que de la mésinformation. Nous fournirons des informations plus claires, et tout ira bien ». Mais quand vous êtes confrontés à la désinformation, plus de faits ne suffiront pas. Vous devez prendre du recul et examiner le paysage culturel plus large. Pourquoi les gens croient-ils ce qu'ils croient ? Pourquoi pensent-ils que c'est leur droit de ne pas se faire vacciner ? D'où vient une telle pensée ?

C'est précisément pourquoi je suis historienne. Les héritages historiques perdurent, façonnant notre manière de penser, même s'ils se sont produits il y a des siècles. Ils influencent les identités personnelles et communautaires, ainsi que les identités nationales. Différentes cultures charrient leurs propres récits historiques et identités uniques. Les scientifiques naturels négligent souvent ces facteurs car ils ne sont pas formés à les considérer comme des éléments causaux. C'est pourquoi nous avons besoin d'une conception plus globale de la science, similaire à la notion allemande de Wissenschaft, où la production de connaissances englobe la connaissance actuelle. Les historiens font partie des académies allemandes, tandis qu'aux États-Unis, lorsque nous parlons de science, nous faisons principalement référence aux sciences physiques et naturelles. J'aimerais voir les scientifiques américains adopter une notion plus proche du concept allemand de « wissenschaft » de la science. Ce serait un pas vers la compréhension de la manière dont la connaissance scientifique naturelle peut interagir efficacement avec les réalités sociales et politiques complexes auxquelles nous sommes confrontés.

Naomi Oreskes

Spécialiste des sciences de la Terre et historienne de renommée mondiale, Naomi Oreskes est l'autrice du best-seller « Merchants of Doubt » (2010). Ses recherches font autorité sur le rôle de la science dans la société et le rôle de la désinformation dans le blocage de l'action en faveur du climat. Son dernier ouvrage « The Big Myth » publié en 2023 nous emmène dans les arcanes de la production du doute et de l'ignorance.